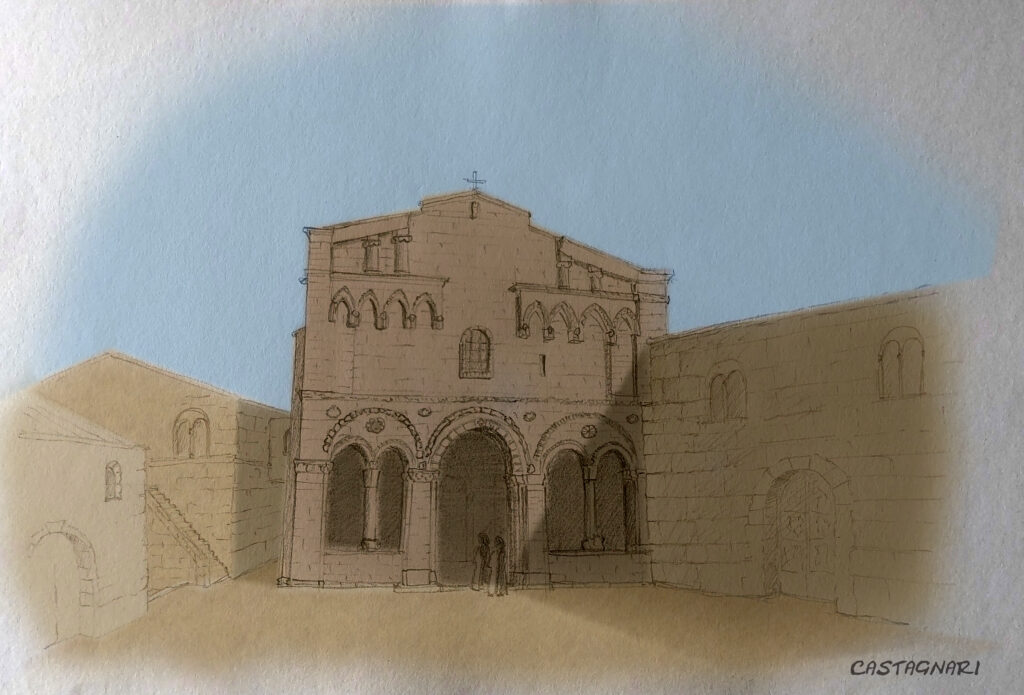

Nel nord della Sardegna, sul ciglio di un basso sperone roccioso lungo la strada da Sassari per Olbia, si presenta all’orizzonte una chiesa romanica dalla storia affascinate e unica. È l’ultima imprevista meta, segnalata da altri pellegrini in visita a San Pietro di Sorres, nel viaggio di ritorno dopo un lungo peregrinare alla scoperta dei luoghi della memoria storica delle terre di quest’isola. Sant’Antioco di Bisarcio è l’antica cattedrale e chiesa priorale cistercense dell’agro di Ozieri. Ricostruita in stile romanico prima del 1090, utilizzando vulcanite locale, nel secolo XII si presenta in forme del tutto caratteristiche rispetto alle altre numerose e splendide realizzazioni del romanico della Sardegna. L’impianto a tre navate su colonne e pilastri, la copertura a capriata della navata principale e quelle a crociera delle navate laterali, l’abside, la partitura dei prospetti laterali e absidale, rappresentano una delle migliori manifestazioni dell’arte romanico-pisana presenti sull’isola. Tuttavia la facciata con la sua peculiare architettura su tre registri e la sua esuberante decorazione sorprende ponendosi al di fuori dei canoni dello stile romanico e rimandando la memoria ad atmosfere del nord Europa.

Tale sorprendente contaminazione è stata indagata a lungo da numerosi studiosi che hanno potuto ricostruire le interessanti vicende di questa chiesa anche grazie al ritrovamento di preziose e nascoste testimonianze grafite in situ e recentemente rinvenute dopo attente osservazioni. La vicenda storica di Sant’Antioco, che sorgerebbe sul luogo occupato precedentemente da una parrocchia dedicata al primo evangelizzatore dell’isola – il protomartire sulcitano patrono della Sardegna –, inizia verso la fine del secolo XII su iniziativa dei committenti Barisone II di Torres ed il figlio Costantino II. La seconda fase di costruzione viene terminata nel 1164 completa della facciata in stile romanico, ma già nel 1190 ha inizio una terza fase con la realizzazione della cosiddetta Galilea che ha termine nel 1195. È una modifica dell’originaria facciata alla quale viene giustapposto un portico, la Galilea appunto, sormontato da tre vani adibiti ad aula capitolare con un camino (questo curiosamente a forma di mitria), cappella vescovile e una terza stanza. Il nartece era necessario per proteggere dalle intemperie i fedeli che non potevano accedere alla cattedrale, che tuttavia era anche sede della diocesi. Il portico, che ha la funzione di aprire la via all’ingresso in chiesa dove i fedeli potranno incontrare la luce salvifica, rimanda alla regione della Galilea, il luogo confinante con la Giudea da dove proveniva il Cristo.

Una terza fase, che ci consegna l’attuale fisionomia, è quella posteriore al 1471 quando un fulmine rovinò la porzione sinistra dell’attuale facciata che fu quindi ripristinata da maestranze lombarde perdendo parte delle decorazioni originarie. Nonostante questa ferita, gli elementi superstiti hanno consentito di rileggere e ricostruire l’intera partitura dedicata al tema della esaltazione della Santa Croce. Il tema, di pura ispirazione cistercense, è qui declinato in una lingua locale ben lontana dai precetti dell’ordine che avrebbero previsto l’utilizzo di soli motivi geometrici e non zoo-antropomorfi al fine di non distrarre i monaci. L’ipotesi è che la committenza e l’operato di lapicidi toscani provenienti dalla fabbrica del duomo di Pisa abbiano indirizzato prima e realizzato poi un apparato decorativo più vicino ai gusti locali e che sapesse comunicarne più eloquentemente i concetti.

Tuttavia l’opera diretta del magister Paulu, monaco cistercense francese inviato con ogni probabilità dalla Borgogna direttamente dalla casa madre, è testimoniata dai grafiti ritrovati, così come la presenza di maestranze d’oltralpe non può assolutamente essere esclusa. Al centro di questa grande croce a tau, delineata in facciata dallo sfondato simmetricamente creato dal timpano con colonnette e dai sottostanti archetti ogivali, una monofora, incorniciata da una trentina di tau a simbolizzare i martiri, è posta in asse con la protome longobarda di Sant’Antioco patrono della chiesa collocata all’apice della facciata, e rappresenta l’incommensurabile Cristo luce del mondo.

Il palinsesto della facciata è poi arricchito da vari altri elementi che propongono una teologia dotta come gli archivolti che incorniciano le bifore del registro basso al piano terra ed in particolare quella a sinistra, oggi tamponata per motivi statici. Qui si rappresenta il Fregio dell’Apocalisse ispirato ai passi dell’omonimo scritto di San Giovanni, esempio assai raro nella scultura sacra sarda. Una complessa macchina figurativa racconta dell’Albero della Vita, del Tetramorfo, dell’Agnus Dei dal cui trono scaturisce il fiume di acqua limpida della grazia di salvezza e della Grande Prostituta, in una serrata successione che vede nella chiave all’incontro dei due archetti delle bifore le protome proprio del giudice di Torres Barisone II e del figlio Costantino II. Negli archivolti del passaggio centrale e in quello di destra, oggi ancora aperto e dove possiamo ammirare la fine bifora sorretta da una colonna corredata di capitello a protome bovina, simbolo del sacrificio di Cristo e alla base un leone stiloforo, simbolo della tribù di Giuda, sono invece simbolicamente rappresentate rispettivamente il Cristo cacciatore di demoni e i Frutti dell’Albero della Vita e il Regno dei Cieli luogo di beatitudine dei giusti.

Di particolare suggestione è inoltre la presenza della croce dei Milites Templi presente nella chiave dell’arco del passaggio centrale dove sulla destra è rappresentata una coppa, alla quale si abbeverano inebriate due colombe. Nei registri superiori della facciata sono poi presenti, nella parte alta a destra, elementi di grande interesse e suggestione come due colonnette con capitelli pseudo corinzio e dorico che sorreggono una cornice, impostati a loro volta su di un cornicione poggiato su archetti a sesto acuto in stile gotico. Questi elementi sottendono una complessa simbologia sia numerologica che simbolica con la presenza di protome mostruose. Viene attribuita a questa parte la rappresentazione simbolica dell’incarnazione salvifica con la volta celeste che si piega fino a toccare la terra. All’interno sul pilastro sinistro del presbiterio è poi il notevole fregio del trionfo del Cristo sul basilisco, dove la figura di Barisone è ulteriormente messa in evidenza.

Sant’Antioco in Bisarcio è quindi una splendida capsula del tempo giunta fino a noi per recapitarci un brano di un’epoca remota ma ancora affascinante.

di Doina Ene – storica dell’arte