Siamo nel 1866 e seguiremo la spedizione Doudard de Lagrée-Garnier (1866-1868), predisposta dalle autorità coloniali francesi.

La Francia, da quattro anni si era impossessata della Cocincina (zona più meridionale del Vietnam) e da tre della Cambogia. Ma da oltre un decennio era iniziata la gara fra le grandi potenze marittime, soprattutto la Gran Bretagna e la Francia, e la posta in gioco era la Cina con le sue immense promesse d’espansione commerciale. Il governatore della Cocincina, l’ammiraglio Pierre-Paul de La Grandière, incaricò dunque il capitano di fregata Doudart de Lagrée di studiare il corso del fiume Mekong.L’obiettivo principale della missione era quello di fornire, oltre a documentazione scientifica e cartografica, un giudizio circa la reale navigabilità del fiume; l’intento dei francesi era infatti quello di utilizzare il fiume come via commerciale tra la regione del delta dove si trovava il porto di Saigon e le ricchezze del Siam settentrionale e della Cina meridionale.

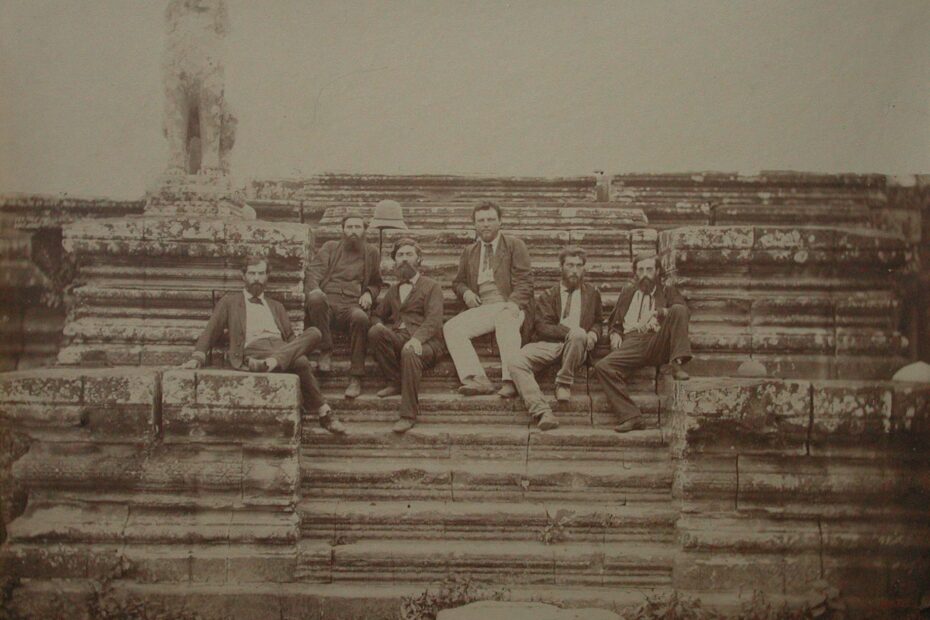

La spedizione partì il 5 giugno 1866 e, insieme a Doudart de Lagrée, partirono: il tenente Francis Garnier, giovane ufficiale di marina che fungeva da geografo della spedizione, Clovis Thorel, responsabile della parte botanica, il tenente Louis Delaporte, che aveva il non facile compito di illustrare il viaggio con i suoi disegni e acquerelli, il dottor Lucien Joubert e il fotografo Émile Gsell.

Partirono da Saigon e, a bordo di una cannoniera a vapore, risalirono il Mekong fino a Phnom Penh, attraversarono il lago Tonle Sap e raggiunsero il sito di Angkor, il più importante della Cambogia, dove Garnier stabilì le coordinate geografiche. Lasciata Angkor e tornati sul corso del Mekong, la spedizione proseguì verso Nord e agli inizi di luglio giunse a Kratié dove terminava il tratto di fiume sino ad allora conosciuto.

Il 19 settembre 1867, Garnier scrive: “Attraversammo il fiume su un ponte in pietra a volta con il parapetto decorato con leoni in pietra e, oltre, la strada era pavimentata con mattoni”. Avevano finalmente raggiunto la frontiera cinese nella provincia dello Yunnan. Arrivati a questo punto constatarono l’impossibilità di utilizzare il Mekong come via navigabile a causa delle numerose rapide e del fatto che il fiume piegava a ovest, verso vie già controllate dagli inglesi. Solo alla fine di dicembre 1867 la spedizione riuscì a raggiungere la città di Yunnan-Fu per esplorare il Fiume Rosso e la frontiera del Tonchino, una regione del Vietnam settentrionale. Nel rapporto di Doudart de Lagrèe si legge: «Il Tonchino è un paese ricco, col quale la Francia ha tutto l’interesse a entrare in relazione». Senza attendere ulteriori istruzioni incaricò il suo aiutante, il tenente di vascello Francis Garnier, di discendere il Fiume Rosso fino al mercato cinese di Mang-Hao. L’esplorazione fu coronata da un importante successo: il Fiume Rosso risultò essere una via d’accesso alla Cina, collegando in tal modo tre province: Yunnan, Quang-Si e Quang-Tong. Doudart de Lagrée inviò un ultimo rapporto all’ammiraglio de La Grandière: «La scoperta della via del Fiume Rosso costituisce uno dei più utili risultati del nostro viaggio». Fu un momento di grande entusiasmo per tutti i membri della spedizione, ma la gioia venne cancellata dalla malattia che colpì Doudart de Lagrée, il quale, nel gennaio del 1868, cedette il comando a Garnier con l’incarico di completare l’esplorazione dello Yunnan e di tutte le sue risorse. Morì poco dopo a Tong Chum, il 12 marzo 1868. Il 20 aprile Garnier giunse infine al porto fluviale di Lao-ua-tan dove si imbarcò per scendere il fiume Yangtze. Il 12 giugno raggiunse Shanghai e il 29 dello stesso mese era di ritorno a Saigon.

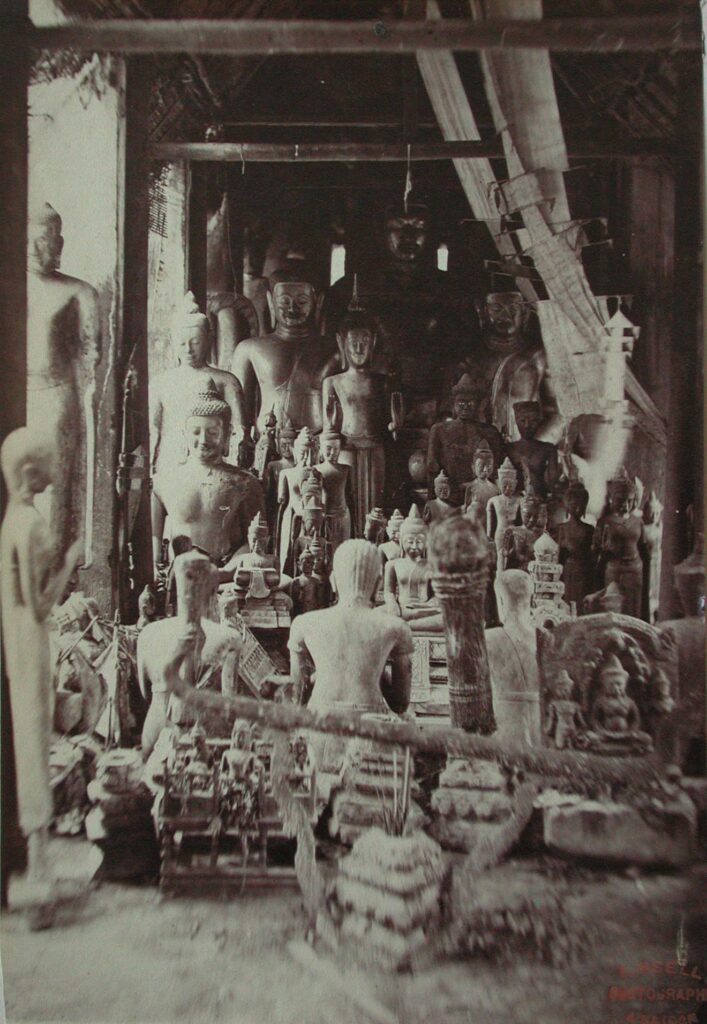

L’archivio fotografico della Società Geografica Italiana conserva un album relativo alla spedizione con centotrentatré stampe all’albumina che riproducono l’antica capitale dell’Impero di Khmer (Angkor); sono state realizzate dal fotografo Émile Gsell durante il periodo da giugno a settembre-ottobre del 1866. Le immagini di Gsell costituiscono una delle prime documentazioni fotografiche di quei templi immersi nella fitta vegetazione equatoriale che divennero, ben presto, il riferimento iconografico più diffuso del misterioso Oriente. Ancora oggi le rovine di Angkor, dichiarate nel 1992 patrimonio dell’umanità, sono la prima meta del turismo cambogiano e, per il loro fascino magico e inalterato nel tempo, vengono spesso utilizzate come set cinematografico per i film d’avventura.

di Davide Chierichetti e Susanna Di Gioia – Società Geografica Italiana

Fotografie: archivio della Società Geografica Italiana, Roma

Fotografia in copertina: I membri della Commissione di Esplorazione del Mekong ad Angkor Wat. Da sinistra: M. de Lagrée (capo spedizione), M. de Carné, M. Thorel, M. Joubert, M. Delaporte, M. F. Garnier. I membri della spedizione francese in Cambogia (1866) sulla scalinata dell’Angkor Vat