In principio fu un autotelaio. Lo guardarono stralunati i visitatori del 47° Salone dell’Automobile di Torino. Tra vetture tirate a lucido e curate sin nei minimi particolari per attirare i clienti, lui se ne stava lì, nudo, nel freddo sabaudo di novembre del 1965. Monoscocca in acciaio scatolato, alleggerita da una serie di “buchi” di vario diametro. Niente carrozzeria, ma c’era il resto: un possente 12 cilindri sistemato trasversalmente subito dietro l’abitacolo, le sospensioni, quattro ruote smilze, forse troppo smilze, montate su cerchi a raggi come usava allora. Un marziano in Piemonte, venuto giù da Sant’Agata Bolognese, terra di pazzi. Lo guardarono stralunati, i visitatori, ma anche rapiti da una “cosa” che non respingeva. Anzi, metteva una voglia matta di saltarci su e poi correre, correre, correre. Gomme roventi e puzzo di benzina, avrebbe cantato anni dopo un piccoletto anche lui figlio del grande cuore emiliano. Nessuno ancora lo sapeva ma quel giorno, a Torino, emetteva il suo primo vagito pubblico una delle più belle automobili che abbiano mai affondato gli artigli nell’asfalto: la Miura di Ferruccio Lamborghini.

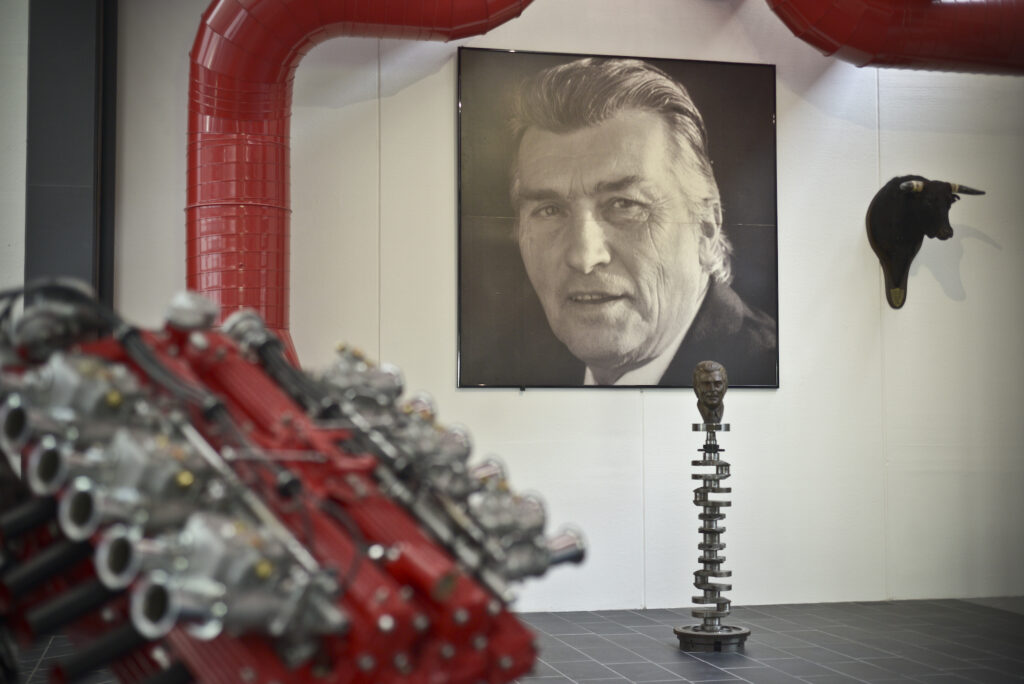

Sguardi stralunati. Ma qualcuno sveglio, competente, come di falco a scandagliare la pianura in cerca di preda. «Me la vuol vestire lei?», pare abbia chiesto Ferruccio notandolo, ma a sentire altre campane la prima parola potrebbe essere arrivata dall’interlocutore: «Io sono quello che può fare la scarpa al tuo piede». Andò come andò, i due si intesero subito; la “cosa” l’avrebbe vestita l’atelier di Nuccio Bertone da Grugliasco, uno che non si era mai preso di carattere con il Drake di Maranello che infatti come sarto gli aveva preferito Pininfarina. Personalità perfetta per Lamborghini, che aveva deciso di costruire automobili sportive dopo una lite epica proprio con Enzo Ferrari. «Le sue frizioni si rompono», aveva sentenziato Ferruccio. «È lei che non sa guidare le mie macchine», aveva risposto l’altro che lo aveva volutamente lasciato in piedi davanti alla scrivania. «Le farò vedere se non son capace di costruire anch’io delle fuoriserie, magari migliori delle sue», era stata la sfida. «Il suo destino è continuare a costruire e guidare trattori» aveva tagliato corto l’uomo di Maranello. Una lite tra due contadini confinanti, più che tra due simboli del genio italico. Ma è anche così che nascono le leggende.

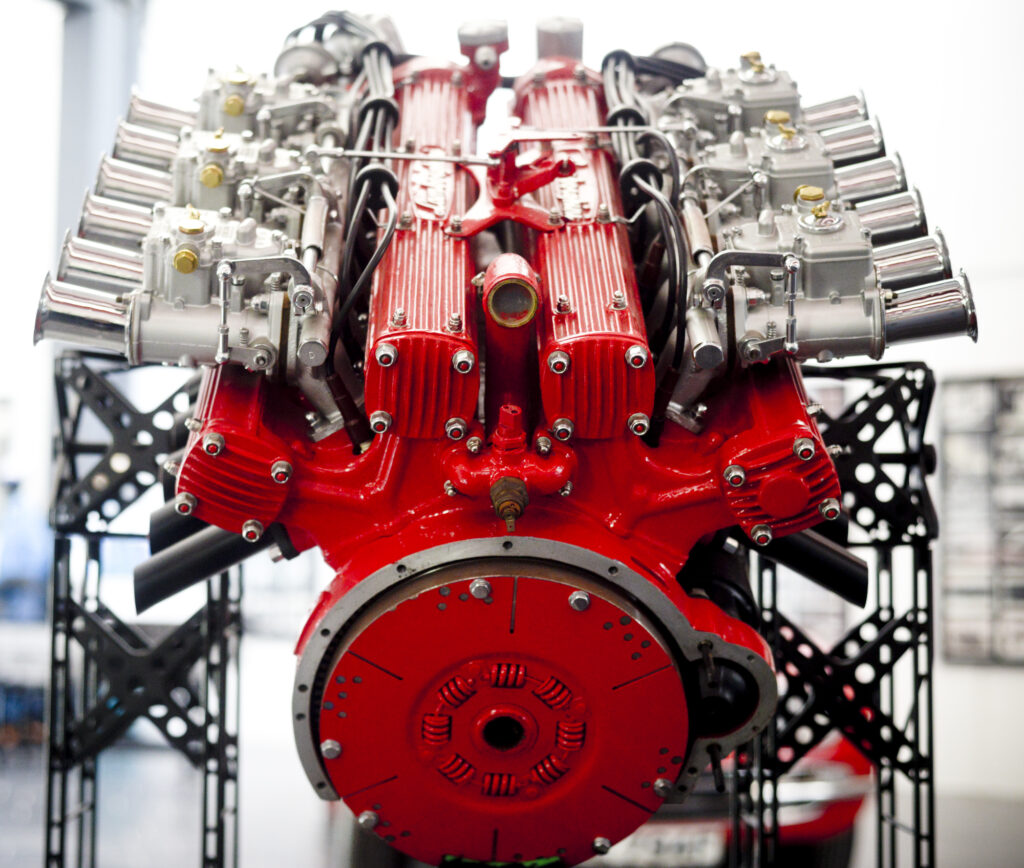

Appuntamento per la presentazione della vettura completa al Salone di Ginevra, primi di marzo del 1966. Appena quattro mesi dopo Torino. Sedici settimane di lavoro “matto e disperatissimo” che brucia tempi, vite e tradizioni fino a quel momento intangibili. È il 24 dicembre 1965, la vigilia di Natale, quando Bertone si presenta a Lamborghini con il primo schizzo della nuova macchina. Ferruccio approva subito e senza modifiche. Quella linea l’ha disegnata Marcello Gandini che oggi, dopo una sfilza di capolavori su quattro ruote, siede nell’olimpo del design automobilistico mondiale. All’epoca ha appena 27 anni ma i suoi compagni d’avventura in terra emiliana non lo distanziano di molto. Gianpaolo Dallara, ingegnere telaista e Paolo Stanzani, ingegnere supervisore tecnico, ne hanno 29. Giotto Bizzarrini, padre del 12 cilindri a V, solo una decina in più. “Ragazzi” che hanno fatto la Storia, roba da far impallidire i responsabili di prodotto, quelli del marketing e tutta la mesta teoria di cosiddetti esperti che oggi accompagna la nascita di nuove auto, che spesso rimasticano quello che altri hanno creato dal nulla o quasi. «Si lavorava in pochi – ricorda Gandini – io ero praticamente da solo a disegnare. La condizione ideale per fare bene…».

Sedici settimane. Ferruccio non vuole una macchina da corsa con la targa ma una gran turismo velocissima che sia anche silenziosa, comoda, ben rifinita. Un obiettivo pressoché impossibile da raggiungere, con una belva il cui motore da 350 CV corre parallelo agli schienali dei due posti secchi, distante soltanto qualche centimetro dall’abitacolo/sauna; con una carrozzeria che supera di poco il metro di altezza, piantando tra le gambe forzatamente divaricate del guidatore il volante a tre razze rivestito in pelle. Sedici settimane di lavoro “matto e disperatissimo”. A limare, modificare, perfezionare, rifinire. Fino a quel marzo del 1966, quando si rivelerà al mondo la creatura destinata a cambiare per sempre le regole del gioco, facendo vacillare per la prima volta il mito del Cavallino Rampante. Decisamente non è un trattore. Ferrari aveva sbagliato profezia. Si chiama Miura, come la razza più cattiva tra i tori da combattimento. Si chiude il cerchio che anni prima Lamborghini aveva cominciato a tracciare, scegliendo come marchio il proprio segno zodiacale.

È folle, insensata, bella da morire, una macchina da corsa in abito da sera. È “la donna più bella del mondo”, dice di lei un Ferruccio felicemente ignaro del politicamente corretto. Diventa immediatamente un’icona, il desiderio impossibile di sconosciuti coi portafogli gonfi di bigliettoni ma anche di nomi che fanno drizzare le orecchie: re Faysal d’Arabia, Frank Sinatra, Grace di Monaco. Il MOMA di New York ne vorrà un esemplare da esporre, perché le opere d’arte stanno nei musei. Si chiamerà “Miura” la casa discografica di Giorgio Moroder. Lamborghini aveva preventivato di costruirne una cinquantina; in sei anni arrivò a sfiorare le ottocento unità. Uscì di scena nel 1973, quando Gandini tornò a stupire il mondo con la Countach. Ma questa è un’altra storia.

di Marcello Barillà – giornalista