È stato il destino a condurre in Calabria monsieur Guichard, al secolo Alexandre Dumas, nell’ottobre 1835. L’autore de I Tre moschettieri e Il Conte di Montecristo non è tipo da trascurare una chiamata del fato, poco importa se travestito da tempesta che gli impedisce il viaggio per mare dalla Sicilia a Napoli. L’alternativa è la traversata via terra. Un’altra avventura come quelle che racconta nei suoi libri, rigorosamente ispirati alla realtà e ad un’esistenza vissuta sempre al massimo.

“Ciò che è degno d’attenzione in un simile viaggio – scriverà lui – è l’aspetto selvaggio del paese, i costumi pittoreschi degli abitanti, l’imponenza delle sue foreste, l’asprezza delle sue rocce e le mille asperità delle sue vie”. Ce n’è abbastanza per soddisfare l’inesauribile sete di avventura che governa la sua intera vita. Guascone come D’Artagnan, ostinato come Edmond Dantès, esagerato come Porthos, Dumas è alla continua ricerca di riscatto. Si tratta di una costante di famiglia: suo nonno era proprietario di una piantagione di canna da zucchero in sud America, suo padre ufficiale di Napoleone. Eccessivo nella vita come nella letteratura, l’erede si distingue per spirito d’osservazione, curiosità, incoscienza e voracità. In Calabria viaggia sotto falso nome. Una precauzione necessaria visti i tempi e le simpatie politiche che lo vedono avverso al governo dei Borbone. Napoli è per ora solo una tappa, l’ultima, di un viaggio come tanti. Venticinque anni dopo nella stessa città lo attende il destino che lo vedrà responsabile degli scavi e dei musei di Pompei per tre anni e direttore di un giornale, “L’Indipendente”, pubblicato in collaborazione con un socio d’eccezione: quell’Eugenio Torelli Viollier che fonderà poi il Corriere della Sera.

A trentatré anni c’è però ancora tempo per innamorarsi, ricambiato, della Calabria. Nell’ottobre 1835, costretto da una tempesta che impedisce la navigazione verso Napoli, decide di procedere via terra. Attraversa la punta dello stivale a dorso di mulo, in compagnia del pittore Jadin e del cane Mylord. Racconta una terra unica che gli resta nel cuore, ma anche la piaga del brigantaggio e la devastazione prodotta da una nuova scossa di terremoto che rade al suolo Cosenza. E testimonia un affetto ricambiato che venticinque anni dopo gli vale la cittadinanza onoraria in molti centri calabresi

Il 2025 ricorre dunque l’anniversario di quel viaggio, portato a termine ormai centonovant’anni fa. Dumas non è solo. Lo accompagnano il pittore Louis Godefroy Jadin e il cane Mylord. Arrivano dalla Sicilia e percorrono quasi duecento chilometri, via via visitando a dorso di mulo Villa San Giovanni, Scilla, Bagnara, Palmi, Rosarno, Mileto, Monteleone, Pizzo, Maida, Vena, Rogliano, Castiglione, Cosenza, San Lucido.

Cosa fanno durante le lunghe tappe? L’uno dipinge gli scorci di un paesaggio unico, l’altro va a caccia di storie e con voracità annota ogni cosa: il resoconto farà parte del volume Impressions de voyage: le Capitaine Aréna pubblicato in varie edizioni dal 1842 in poi. In Italia è dato alle stampe da Rubbettino con il titolo Viaggio in Calabria e la traduzione di Antonio Coltellaro nel 1996.

Pagina dopo pagina il viaggio si fa romanzo. Chi scrive possiede talento e fiuto per le storie. Ed entra facilmente in empatia con le persone: notai, militari, aristocratici, albergatori o gente comune. Tutti vanno bene per farsi raccontare vicende e miti che animano i luoghi. È così che, tra amore per il favoloso e rigore storico, Dumas, ancora in terra siciliana, raccoglie testimonianze sulla vita del celebre brigante Pasquale Bruno (anni dopo su “L’Indipendente” racconterà a puntate le vicende di Pietro Monaco e della moglie Maria Oliverio e analizzerà il fenomeno in Cento anni di brigantaggio nelle province meridionali d’Italia del 1863). A Pizzo Calabro ripercorre le ore che precedono la fucilazione di Gioacchino Murat. Dumas visita il castello e la cella dove l’ex re di Napoli attende l’esecuzione. E dove si dice viva ancora oggi il fantasma del condannato.

Di tanto in tanto i viaggiatori si lamentano dei disagi, senza mai perdere l’obiettività o cedere alla facile critica. Al contrario dimostrano, va detto, un’ammirevole capacità di adattamento. La carenza di lenzuola pulite nelle locande non li scoraggia e alla povertà dei pasti suppliscono spesso con menù a base di castagne arrostite raccolte nei boschi che attraversano. E poi contrattano con guide e locandieri, denunciano la corruzione vigente e la sicurezza carente, ma soprattutto dialogano con i residenti. Celebre l’incidente causato dall’esuberanza del cane Mylord a Vena, dove uccide un gatto autoctono. Bisogna risarcire la proprietaria disperata. Notando l’eleganza dell’abbigliamento delle donne del posto, Dumas decide di sfruttare l’occasione a suo favore: chiede alla signora di farsi ritrarre da Jadin con l’abito più bello che possiede. Vinte le iniziali resistenze, comparirà di fronte al pittore con indosso il suo vestito nuziale: una visione in pizzi e oro.

Anche il paesaggio è fonte di continua meraviglia. Celebri le descrizioni che tradiscono la mano del grande narratore: “La distanza da San Giovanni a Scilla è all’incirca di cinque miglia, ma sembra di gran lunga inferiore per il paesaggio pittoresco che costeggia quasi sempre il mare e si sviluppa tra siepi di cactus, di melograni e di aloè, dominati di tanto in tanto da qualche noce o castagno dal fogliame spesso, all’ombra del quale trovavamo più volte seduto un pastorello con il cane accanto”.

Non è però tutto rose e fiori: “Di tanto in tanto Dio prende la Calabria a due mani e come uno spulatore fa con i il grano,scrolla rocce, città e paesi; ciò dura più o meno a lungo; poi quando si ferma tutto ha cambiato aspetto su una superficie lunga settanta leghe e larga trenta o quaranta. Dove c’erano montagne si trovano laghi, dove c’erano laghi si trovano montagne, dove c’erano le città non si trova generalmente più niente”.

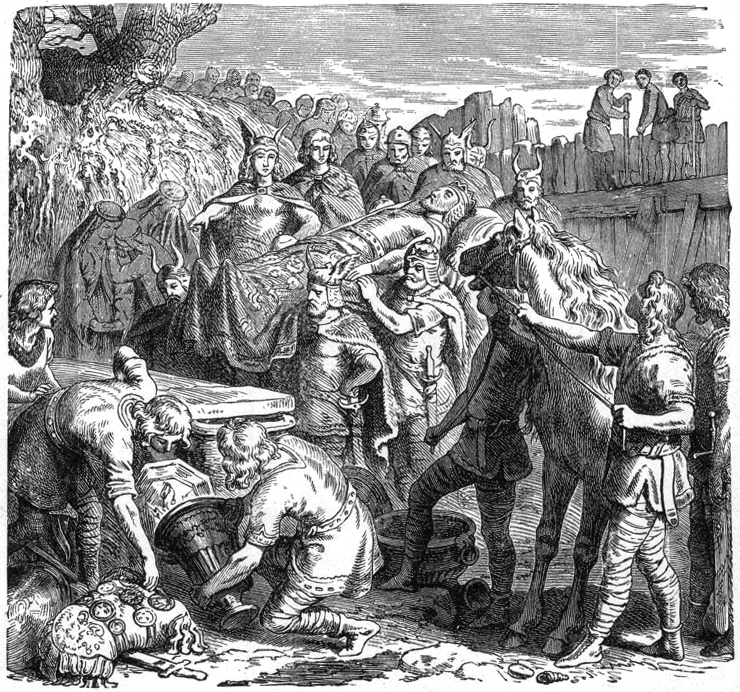

Così succede in quell’autunno quando la regione, che fatica a riprendersi dal terremoto del 1783, è scossa da un violento sisma. Ecco allora la descrizione di Cosenza, delle condizioni di vita degli sfollati nella baraccopoli allestita alle porte della città e delle processioni devozionali organizzate per scongiurare ulteriori scosse. Ma c’è anche l’ospitalità locale, generosa nonostante le avversità. E l’albergo del Riposo d’Alarico miracolosamente risparmiato dalle scosse, dove i viaggiatori soggiornano, unici ospiti nonostante le ripetute proteste di personale e residenti. Una nota di colore la offrono proprio il re dei Visigoti e la sua sepoltura sulle rive del Busento. Il fiume è in secca e a Dumas si presenta un singolare spettacolo: “Scorsi sul greto una moltitudine di gente che faceva degli scavi sotto l’autorità di Jarmadès che racconta i ricchi funerali del re. Ogni volta che lo strano fenomeno si ripete si fanno gli stessi scavi: e ciò senza che mai gli scienziati cosentini con la loro ammirabile venerazione verso l’antichità si lascino abbattere per le delusioni successive che hanno provato”.

Forse il celebre francese riconosce una certa affinità di spirito con la resilienza locale. E la Calabria si rivela per lui, una volta in più, luogo ideale. Non solo. Da semplice viaggiatore diventa cittadino onorario. Il suo impegno libertario, la lotta al brigantaggio e alla pena di morte e, più di ogni altra cosa, la penna celebre prestata al territorio di cui racconta storia e bellezza in molte opere, gli valgono l’affetto dei calabresi.

Numerose città lo nomineranno in breve sequenza cittadino onorario: l’elenco comprende, tra le altre, Cosenza, San Marco Argentano, Cervicati, Mongrassano, Fuscaldo, Spezzano Albanese, Mottafollone, Malvito, Bonifati, Tarsia, Fagnano, Paola e Bisignano, Diamante, Belvedere Marittimo, Scalea, Cellara, Santa Caterina Albanese. Lui pubblica i provvedimenti su “L’Indipendente” non nascondendo l’orgoglio per la stima che gli viene dimostrata. Se continuano così, ironizza bonario, dovrà aumentare il numero di pagine per fare spazio a tutti i riconoscimenti tributati. Riconoscimenti che in fondo sanciscono un’inclinazione palese verso quell’Italia cui lo scrittore sente già di appartenere. Il suo cuore resta nella punta dello stivale, come ricorda la chiusa del viaggio del 1835 e il saluto a Cosenza: “Forse anche perché al momento di lasciare la Calabria cominciavamo a sentirci legati, malgrado tutto quello che avevamo sofferto, a questi uomini così curiosi da studiare nella loro rudezza primitiva e a questa terra così pittoresca da osservare nei suoi sconvolgimenti eterni. Comunque fosse, ci allontanammo con vivo dispiacere da questa bella città così ospitale anche nel bel mezzo delle sue disgrazie e per ben due volte, dopo averla persa di vista, tornammo sui nostri passi per darle un ultimo addio”.

di Antonella Gonella

Immagine in copertina: Alexandre Dumas padre, in un ritratto del 1878 di C. Bellay (Fotografia pubblico dominio via Wikimedia Commons)