La Pax Romana è giunta ai posteri grazie ad una capace e attenta azione propagandistica di Ottaviano Augusto, il primo degli imperatori; la pace come valore assoluto, il dono più prezioso per il popolo romano afflitto da un lunghissimo e cruento periodo di guerre civili, dallo scontro tra gli optimates di Silla e i populares di Mario fino al duello finale tra Ottaviano e Marco Antonio ad Azio.

Il relitto archeologico incaricato di recapitarci questo importante passaggio della storia è un altare in marmo realizzato tra il 13 e il 9 a.C. e che è riemerso in più riprese dal XVI secolo fino alla fine degli anni Trenta del XX secolo in Campo Marzio a Roma. I frammenti ritrovati nel corso di scavi consegnarono agli archeologi e agli studiosi di arte una preziosa e raffinata testimonianza della capacità del potere di raccontare una idea più che la realtà, la suggestione che Ottaviano era l’uomo della provvidenza in grado di ripristinare l’ordine e la pace. Anche se le opinioni degli storici non sono unanimi nell’attribuire a Ottaviano questo merito di pacificatore in senso assoluto, quello che certamente è interessante sono le modalità attraverso le quali questi valori furono abilmente propagandati.

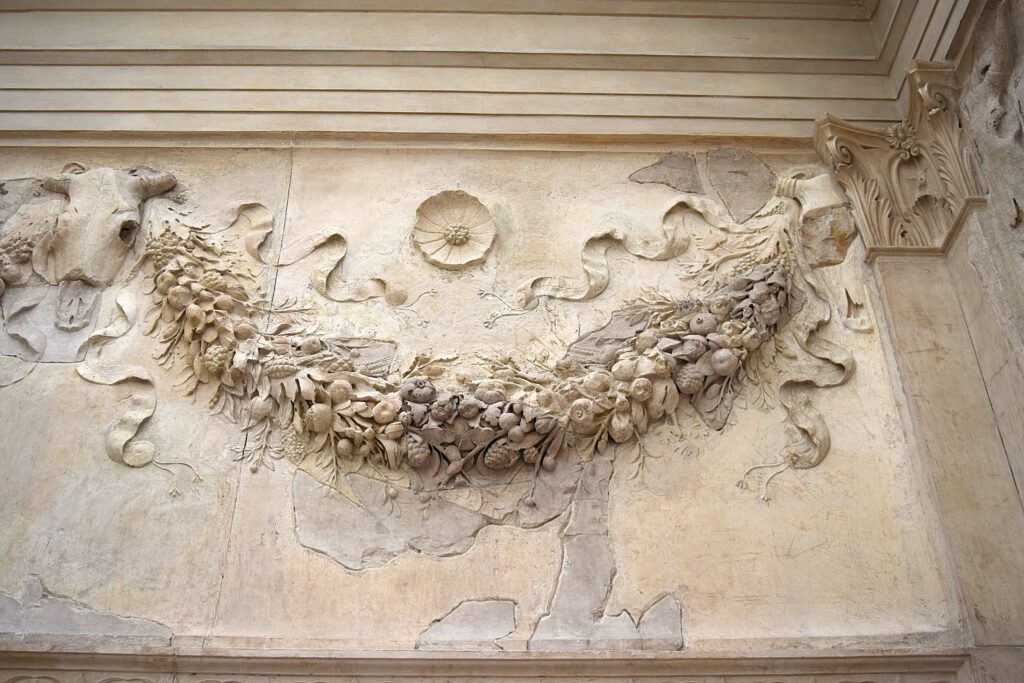

L’Ara Pacis faceva parte di un più ampio organismo, l’Horologium Augusti, che comprendeva anche l’obelisco attualmente in piazza di Monte Citorio, una meridiana e l’ara, appunto, che era collocata nei pressi di San Lorenzo in Lucina nelle adiacenze dell’attuale via del Corso. Il monumento celebrativo, originariamente riccamente colorato, si presenta nelle vesti di un’ara o altare votivo all’antica. Ricalca infatti la configurazione di una mensa sollevata su gradini e circondata da un recinto sacro proprio dei templi augurali della Roma pastorale dei primordi: l’interno del recinto descrive uno steccato basso sormontato da ghirlande, bucrani e phiàlai, recipienti concavi e bassi usati nei rituali, simboli di una civiltà legata alla pastorizia e all’agricoltura.

È netta quindi la scelta di non affidare la comunicazione della celebrazione della pace all’intermediazione di una divinità costituita in una classica aedes o tempio, ma piuttosto offrire direttamente i sacrifici su di un altare delle origini che proponesse, seppur in chiave monumentale e con i materiali della nuova Roma di marmo di Ottaviano Augusto, un ritorno a quelle origini nelle quali veniva individuata l’età delle più elevate virtù del popolo romano. Non, quindi, in un tempio di ispirazione greco-etrusca, rappresentativo di civiltà sottomesse da quella romana dei mos maiorum; ma come spesso accade la coerenza formale cede il passo alle necessità di essere efficaci e leggibili. Ecco, quindi, che nella composizione della parte esterna il recinto cambia riferimenti stilistici contraddicendo almeno in parte la volontà di esaltare la semplicità e l’essenzialità dei primordi utilizzata per la mensa e per l’interno. Nel registro alto, infatti, la processione sacra viene rappresentata prendendo chiaramente come modello la miglior tradizione della classicità greca del fregio ionico della cella del Partenone di Fidia.

Testo e fotografie di Cesare Castagnari