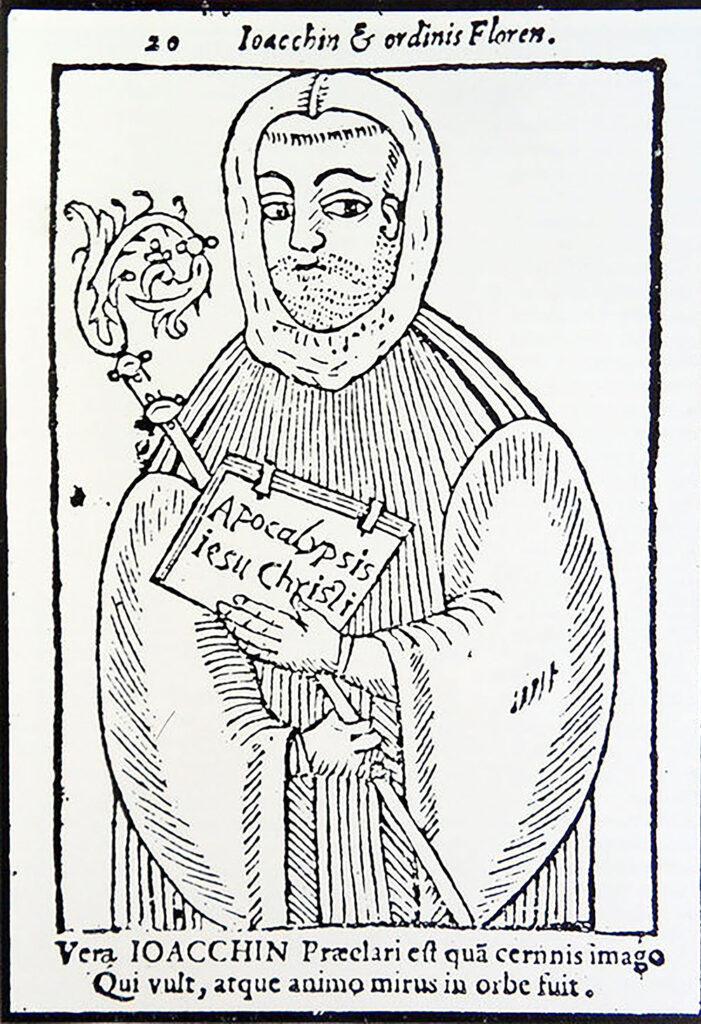

Rabano è qui, e lucemi dallato / il calavrese abate Giovacchino, / di spirito profetico dotato

(Dante, Paradiso, canto XII, vv.139-141).

La figura di Gioacchino da Fiore è studiata in tutto il mondo e moltissime sono le pubblicazioni che la considerano. Non vogliamo qui parlare dei tanti manoscritti del calavrese abate o delle pubblicazioni che lo riguardano, ma vogliamo soffermarci sulla sua esperienza da monaco e abate cistercense. Gioacchino nasce in Calabria tra il 1130-1135 nel casale di Celico. La fonte principale e più attendibile della sua vita resta la biografia che ha scritto di lui l’abate Luca Campano, suo amico, scriba e compagno in diverse missioni.

In occasione della crociata del 1148-1149 Gioacchino si reca in Oriente e visita Costantinopoli, la Siria e la Palestina. Ritorna in Calabria nel 1150 circa ed entra tra i Cistercensi della Sambucina di Luzzi e vi resta per circa un anno. In Sambucina dovette compiersi la sua formazione culturale iniziale, con particolare predilezione per gli studi delle sacre scritture che – come afferma Antonio Crocco nel suo Gioacchino da Fiore. La più singolare ed affascinante figura del Medioevo Cristiano) – «… costituiranno il centro della sua vasta produzione letteraria e faranno di lui il più originale esegeta del Medioevo e uno dei più profondi conoscitori delle Sacre Scritture del secolo XII».

Da lì a poco si sposta in una località vicino Rende, dove incomincia a predicare agli abitanti. Ma resosi conto che per il ruolo di predicatore deve avere il permesso del Vescovo, decide di recarsi a Catanzaro per farsi ordinare prete. Durante il viaggio, vicino al monastero di Corazzo, parla con un “nobilis grecus monachus”. Questi gli fa delle domande su quale sia il suo scopo e quali siano i suoi propositi, raccontandogli la parabola del servo infingardo che non mette a frutto e non accresce il talento affidatogli. Solo in quel momento Gioacchino si decide alla conversio ed entra come monaco nel monastero di Corazzo, nei pressi dell’attuale Carlopoli. Dopo un periodo di noviziato diventa priore e nel 1177 abate di Corazzo.

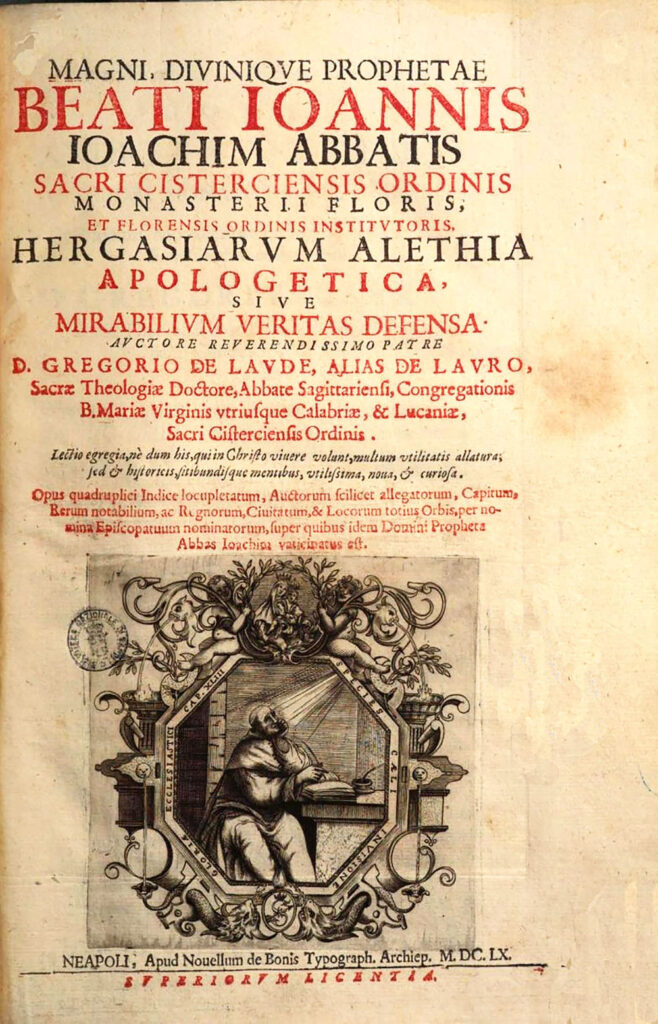

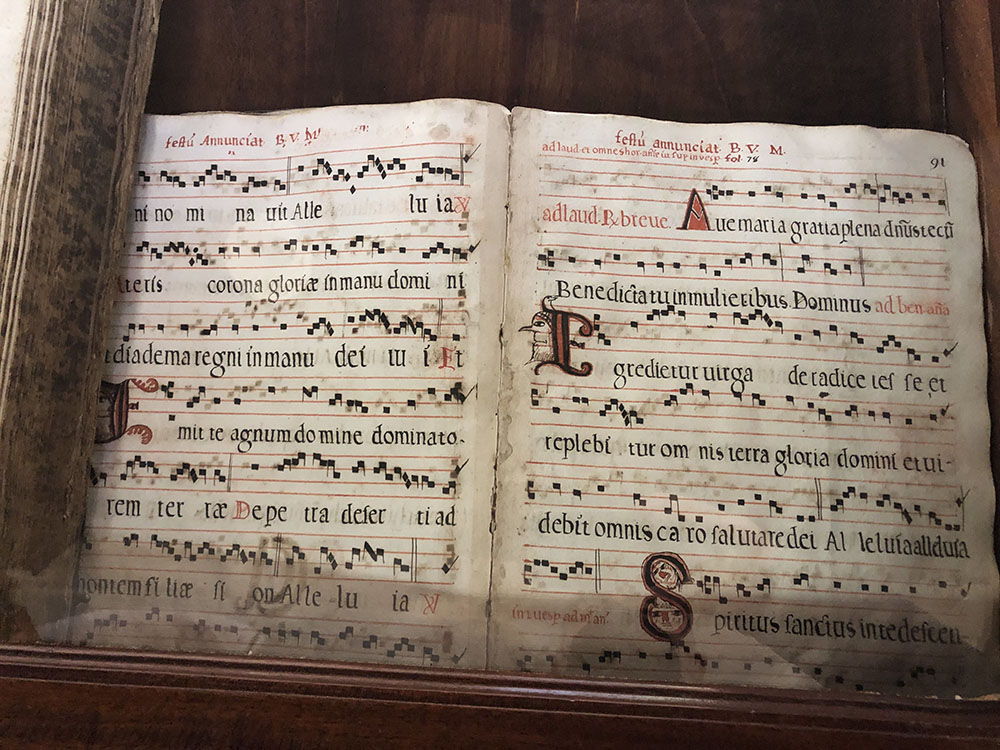

Egli non accetta subito la carica e si rifugia inizialmente nel monastero della S. Trinità presso Acri. Ma qui non resta molto, poiché l’ambiente risulta poco edificante; ritorna così in Sambucina dove grazie all’abate Simeone e ad altri personaggi viene convinto a ritornare a Corazzo e ad accettare l’incarico di abate. L’incarico durerà circa un decennio. Nel periodo in cui è abate Gioacchino dà prova di una versatilità di comportamento che mira a conciliare il governo della comunità monastica con la dedizione alla vita contemplativa. Il suo obiettivo primario è quello di affiliare il suo monastero di Corazzo all’Ordine Cistercense, che in quel momento è ben visto dalla Chiesa di Roma e difeso anche dai governanti. Inizialmente Gioacchino si rivolge alla Sambucina. Ma questo monastero, dove egli era stato per ben due volte, non accetta Corazzo come filiazione a causa della sua povertà e di quella dei suoi monaci: propter paupertatem, ut dicebat, et inopiam monachorum. Gioacchino, già noto anche fuori dai confini della sua regione, si rivolge pure all’abbazia laziale di Casamari, ottenendo la stessa risposta negativa, nonostante la stima riservatagli dall’abate Giraldo. Riceve comunque ospitalità per un anno e mezzo (1182-1183) al fine di poter scrivere le sue opere. A Casamari inizia dunque la stesura della Concordia, dell’Expositio e del Salterio. Nel 1186 si reca a Verona da Papa Urbano III, il quale rinnova l’autorizzazione a scrivere, e lo rinvia in Calabria incoraggiandolo a continuare le sue scritture.

Anche Papa Clemente III scrive una lettera a Gioacchino, ricordandogli di non tenere nascosto il talentum scientie affidatogli ed esortandolo a completare le sue opere esegetiche, che poi verranno sottoposte all’insindacabile giudizio della Santa Sede. Gioacchino non si arrende e nel 1188 ottiene da papa Clemente III l’inquadramento del suo monastero nell’Ordine Cistercense grazie all’affiliazione all’abbazia di Fossanova. In ogni caso nel 1189 il contrasto tra l’abate di Corazzo e i suoi monaci si acuisce notevolmente e così il nostro abate-teologo decide di ritirarsi con il suo compagno Raniero in una località che ancora oggi non è stata individuata precisamente, chiamata Pietralata, dove prosegue i suoi studi e i suoi scritti. Qui matura l’idea di una nuova Congregazione: «… fedele alle sue prospettive sempre più apocalittiche, [Gioacchino] sembrava pensare che le forme del monachesimo che vedeva attorno a sé non sarebbero state più in grado di far fronte alle minacce dell’epoca» (Bernard McGinn, L’abate calabarese).

Finisce così la sua esperienza monastica da cistercense! In questa nuova fase Gioacchino ha una vera e propria “crisi spirituale” che lo porterà alla rinuncia della dignità abbaziale di Corazzo e ad incorrere nella conseguente condanna come “fuggitivo” dal Capitolo generale. Una decisione cui certo non si attennero i Cistercensi del sud Italia. Gioacchino punta così a riformare ulteriormente l’Ordine cercando di ritornare alla Regola originaria, e per fare ciò si ritira nelle fredde e solitarie terre della Sila. Come Benedetto che salì da Subiaco sul Monte Cassino, Gioacchino realizza subito una nuova “ascesa sul monte”. I Cistercensi ormai erano cresciuti notevolmente, sia come numero di monasteri che come possedimenti, e l’amministrazione di così tanti beni distoglieva i monaci dalla loro regola, improntata sulla povertà. Ciò comportava un allontanamento dalla direzione voluta da San Bernardo. Pertanto Gioacchino da Fiore in questa fase è molto critico nei confronti della corruzione della Chiesa e del comportamento dei monaci.

L’accrescimento dei beni materiali dei Cistercensi viene visto dal nostro abate come un allontanamento dai rigori e dalla severità della Regola e lo inducono a distaccarsi dall’Ordine e a ritornare alle origini della Regola. Ancora prima di Gioacchino c’erano stati già degli ammonimenti, in particolare da papa Alessandro III il quale richiamò i monaci al ritorno alla regola primitiva, ad una vita semplice seguendo gli ideali della povertà evangelica e apostolica. Nonostante ciò, in questo periodo, i rapporti con Luca Campano sono sempre di reciproco rispetto e amicizia. Da qui si deduce la profonda diversità di vedute tra il Capitolo Generale, che dichiara Gioacchino fuggitivo, e i Cistercensi del sud Italia. È proprio lo stesso Luca Campano, abate cistercense della Sambucina, a raccontarci dei diversi viaggi che fece a Palermo insieme a Gioacchino, diventato ormai “abbas Floris”. Ciascuno con un saio diverso ma con uno scopo comune: difendere e valorizzare le loro comunità monastiche, cistercense e florense, nel reciproco rispetto.

Questi due grandi personaggi di cultura latina, figli del loro tempo, avevano già capito che, pur indossando un saio diverso, avrebbero dovuto camminare insieme perché la loro storia aveva un Padre comune. Ma quanto influì san Bernardo di Clairvaux sulla sua vocazione, sulla sua formazione, sui suoi studi? Secondo McGinn «l’abate di Fiore era un autodidatta molto selettivo nelle letture; conosceva alcuni Padri relativamente bene: soprattutto Agostino. Le fonti principali del pensiero di Gioacchino furono in sostanza la Bibbia e le sue esperienze visionarie. Di certo san Bernardo di Clairvaux, con i suoi scritti, ebbe un ruolo determinante su Gioacchino, che lo considerava come il più grande dei monaci dopo Benedetto. Negli scritti di Gioacchino i riferimenti a san Bernardo di Clairvaux sono diversi. In particolare “… nel richiamare la sua attestazione di una corretta teologia trinitaria, contro quanti volevano introdurre una quaternitas in Dio; e inoltre per quanto riguarda il posto che lo stesso Bernardo occupa nella storia della salvezza”».

In definitiva Gioacchino da Fiore è stato con le sue opere e la sua riforma monastica un difensore dell’ideale monastico creato da san Bernardo di Clairvaux basato sul principio ora et labora e che proprio negli anni successivi alla morte del santo claravallense i monasteri del suo stesso Ordine iniziavano ad abbandonare con pericolose deviazioni verso l’accrescimento dei beni materiali.

di Flaviano Garritano – studioso di architettura cistercense