Di cosa è a caccia l’uomo contemporaneo? Forse di orizzonti. È quanto sembrano cercare i personaggi delle opere di Fulvio Tornese, pittore, grafico e architetto che espone in numerosi saloni internazionali di arte contemporanea. Nella sua ultima mostra, quella chiusa lo scorso 18 gennaio 2023 al museo MUST di Lecce, sono state esposte diverse opere recenti raffiguranti spesso uomini e donne attenti a guardare il paesaggio, sia antropico che naturale, con lo sguardo verso l’orizzonte. Le sue tele calano il visitatore in un’atmosfera fantastica, quasi surreale, dove sembra emergere la necessità di porsi degli interrogativi, di cercare nuovi punti di vista e nuovi sguardi sul mondo.

Il Novecento, attraverso il linguaggio dell’arte ci ha mostrato la dinamicità e il potere della tecnologia e della macchina, si pensi, ad esempio, al Futurismo; ci ha raccontato la perdita della forma e della sua solidità con l’astrazione o l’informale; ci ha spinto ad indagare lo spazio e l’oggetto fin nella sua serialità, come nella Pop Art; ci ha spalancato la possibilità di esplorare e rappresentare l’inconscio con la forza espressiva dei Surrealisti e anche raccontato l’alienazione dell’individuo nelle città per poi trasformarle in luoghi privilegiati della comunicazione e “rivoluzione” artistica e sociale con la Street Art. Ognuna di queste tappe, anche sovrapponibili – in qualche caso – testimoniano che la pittura è espressione di grandi cambiamenti sociali, ma è anche ricerca.

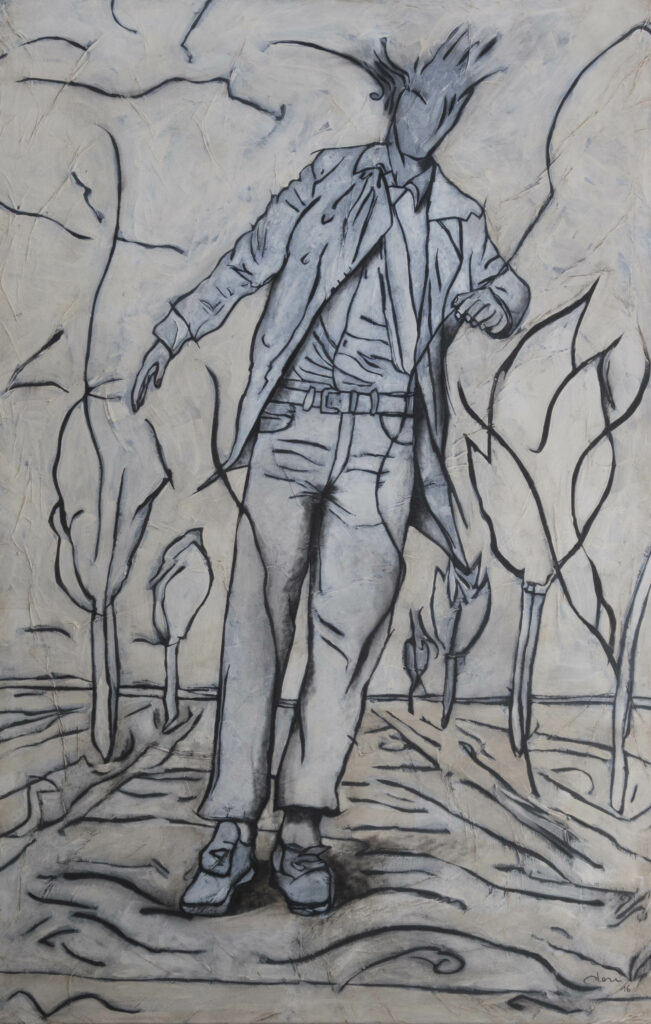

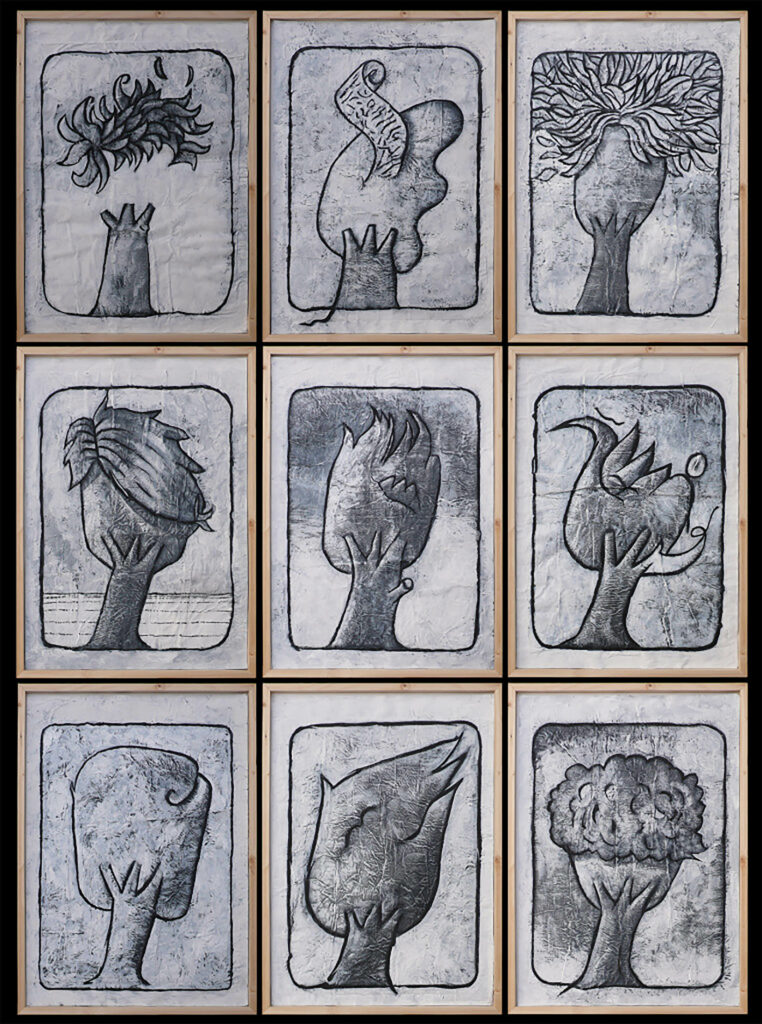

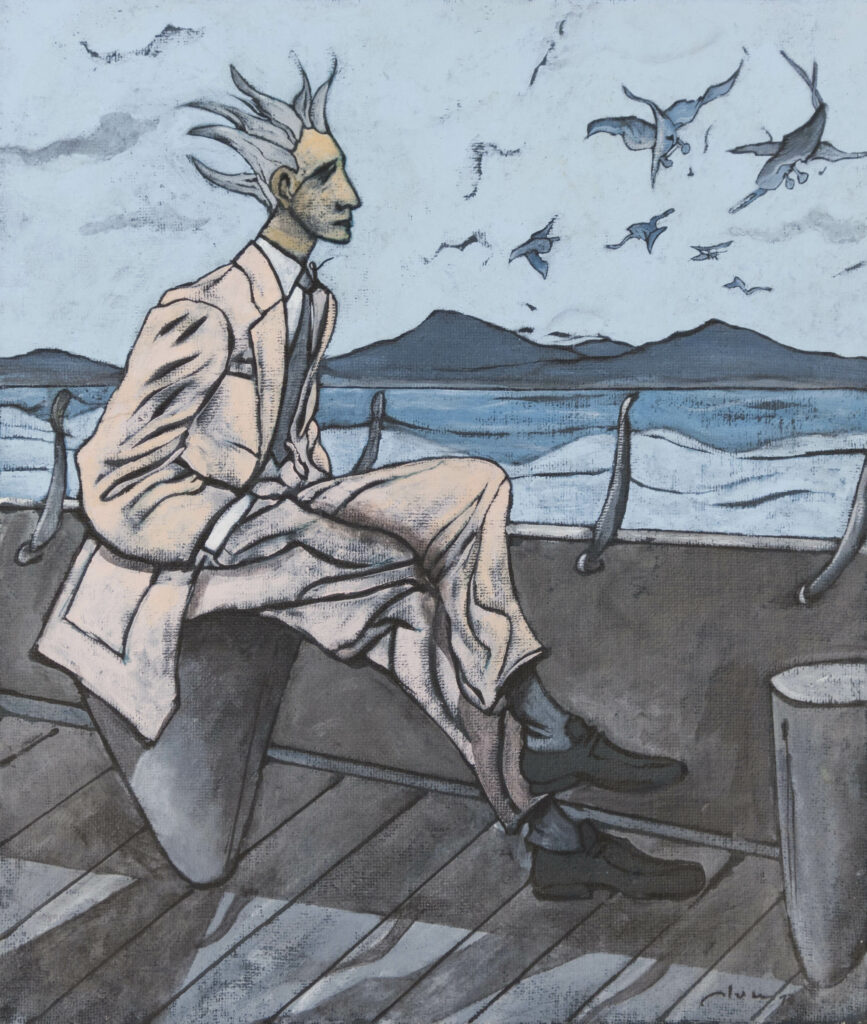

Fulvio Tornese affronta la tela bianca con questo bagaglio d’esperienza e narrazione visiva alle spalle, strizzando l’occhio anche alle grandi firme del fumetto e ci sottopone il suo punto di vista sulla realtà contemporanea. Nelle sue tele mostra una particolare attenzione verso lo “spazio” e la condizione esistenziale e non stupisce dato che è anche un architetto. Non ha temuto di riprendere in mano la figura e di concentrarsi sullo “spazio dell’uomo” per raccontarlo, esplorarlo, ritrarlo e guardarlo con la “giusta distanza” aiutandoci a riscoprirlo, individuarlo, discuterlo, immaginarlo. L’uomo di Tornese è in movimento, in viaggio, spesso con dei bagagli, in strada, su una nave, davanti a una finestra. Dove ci muoviamo oggi? Qual è il nostro paesaggio e orizzonte? Tornese ci fa notare che abbiamo scelto di abbandonare le campagne per andare a vivere prevalentemente nelle grandi città, ma nonostante questo ci portiamo dietro la “nostra” natura e, in modo giocoso, associa i capelli alle forme e movimenti sinuosi delle chiome degli alberi. Che l’uomo si identifichi spesso con l’albero la psicologia ce lo insegna da tempo. Ci racconta dunque di un uomo in bilico tra antropico e naturale, che rimane ancorato all’idea di poter controllare, grazie alla scienza e alla tecnologia, la natura.

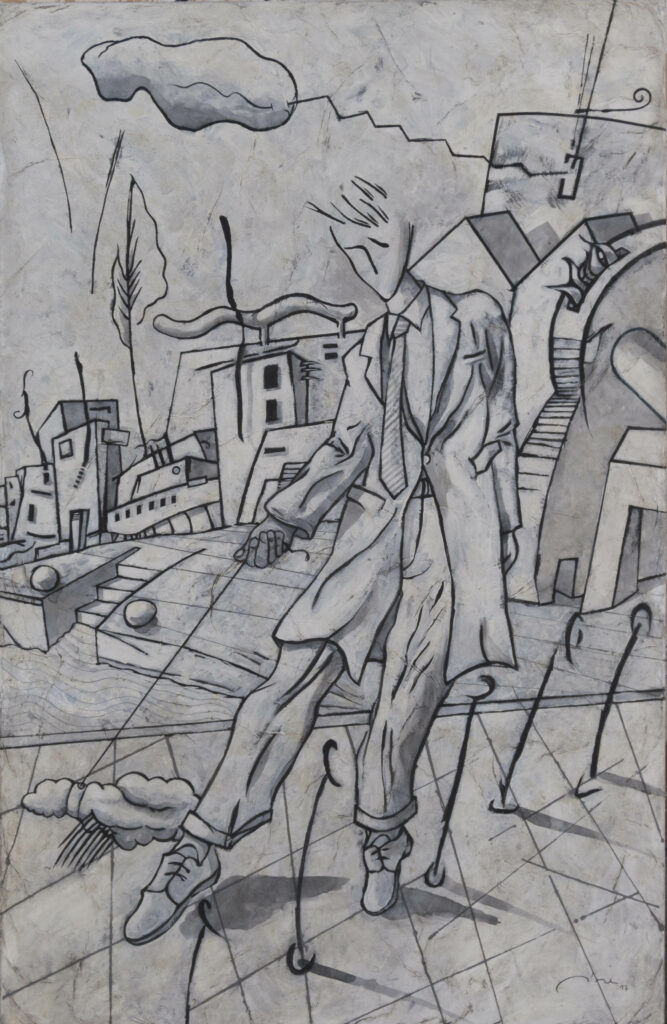

Emblematica, in tal senso, l’opera Margot e l’architetto dove l’animale al guinzaglio è una nuvola. Questo elemento naturale, imprevedibile per eccellenza, si presenta come addomesticato, come un cagnolino al guinzaglio lasciandoci l’illusione che, non solo un cane, ma l’intera natura si possa tenere “sotto controllo”. Eccetto qualche tela, in cui il paesaggio dei quadri di Tornese è naturale, domina, senza ombra di dubbio, la città. La metropoli, di fatto, è il luogo privilegiato dove l’uomo contemporaneo ha scelto di vivere. Ma, in questo spazio, è come se l’artista ci sottolineasse che si rischia di perdere la capacità di guardare l’orizzonte, simbolicamente, di vedere una meta. Tant’è che Tornese sceglie di raffigurare gli abitanti di queste città in luoghi privilegiati in cui questo “orizzonte” può cercarlo, ma, in alcune tele, i suoi “uomini” si mettono persino le ali e sorvolano i centri abitati come se fossero a caccia di nuove prospettive, di nuove distanze per poter “vedere” forse un futuro possibile, più “umano” o semplicemente più “naturale”.

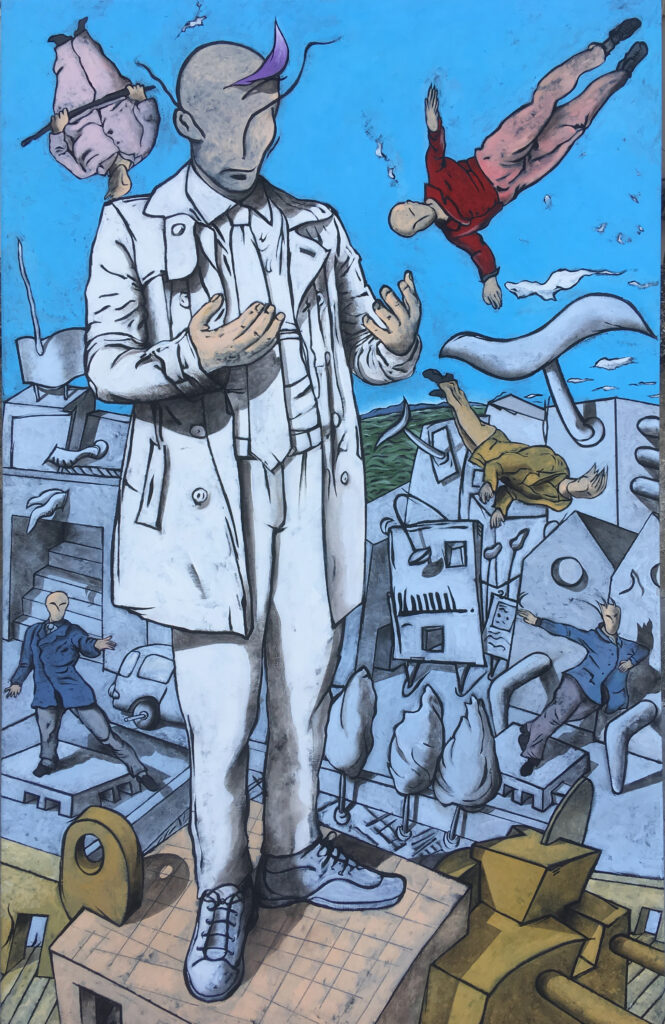

Le metropoli dei suoi dipinti hanno architetture articolate, labirintiche, dense e, qua e là, si individuano anche palazzi che sembrano strani macchinari futuribili in cui Tornese sprigiona la sua vena fantastica. In questi contesti urbani spesso il colore si perde. Le differenze cromatiche lasciano il posto a vaste aree di grigio/azzurro che ricordano il cemento, ma anche certi paesaggi ombreggiati da gigantesche nuvole pronte ad annunciare tempeste e cambiamenti. È forse in quel grigiore, in quel colore che toglie le differenze, che abbiamo perso anche la nostra capacità di riconoscere le cose e di chiamarle per nome? È la città anonima e grigia di molti dipinti del Novecento? Nell’opera Il senso delle parole che abbiamo perduto il colore grigio assume un ruolo descrittivo e narrativo, il grigio delle città diventa l’annullamento, l’appiattimento. Nel dipinto c’è in primo piano un uomo-gigante che si guarda le mani come se tenesse in braccio qualcosa d’invisibile. Perdendo il senso delle parole ne perdiamo anche l’origine e il corpo? Perdiamo noi stessi? O ancora, la cosa che non chiamiamo esiste? Esistono le diversità?

Si apre, così, una riflessione filosofica non solo sull’anomia, sulla smaterializzazione della realtà, sempre più omologata e virtuale, ma si sviluppa anche un pensiero che indaga i grandi cambiamenti linguistici in cui, con le parole, si perde l’identità, la storia, forse il corpo stesso dell’uomo. Chi siamo e dove andiamo dunque? Non passa certamente inosservato, nel lavoro dell’artista Tornese, la scelta di rappresentare prevalentemente volti non riconoscibili, a volte senza occhi o senza testa, in cui però assumono un significato importante gli abiti: è l’abbigliamento l’indicatore di appartenenza sociale o, almeno ciò testimonia il desiderio di entrare a far parte di un gruppo, di identificarsi in un ruolo.

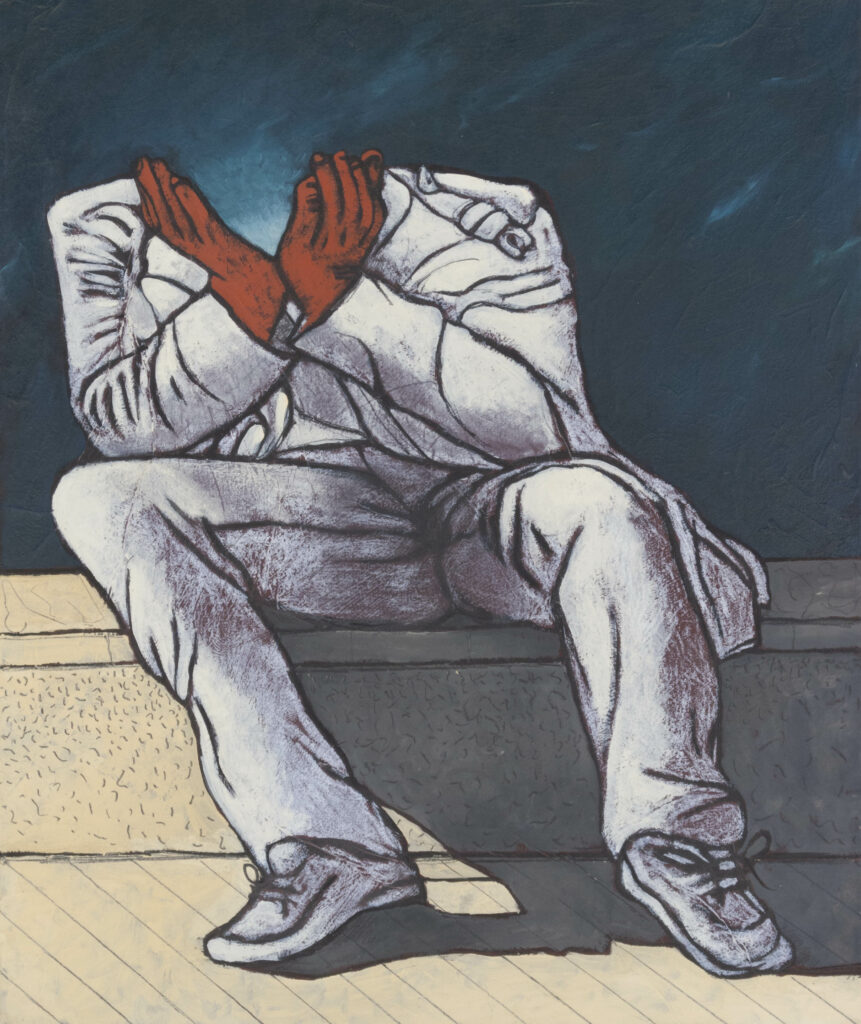

Nell’opera Sono ciò che vedo è evidente che Tornese ci invita a riflettere sul fatto che noi siamo ciò che sperimentiamo, vediamo, ricordiamo, assimiliamo; ma mentre la testa appartiene al “tutto”, al blu del cielo e dell’universo, il corpo e le mani, portano il peso di questa “assenza”, di questo scollamento tra l’essere e l’esistere che non può prescindere dallo “stare” da qualche parte – ovviamente a Terra – e nessuno può staccarsi dalla sua ombra e dalle sue inquietudini.

di Melina Scalise – giornalista, psicologa