Bruno Barberis, laureato in Matematica e già professore associato di Fisica Matematica presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino, nel 1975 ha iniziato ad occuparsi della Sindone dal punto di vista della ricerca scientifica, e dal 1977 è membro della Confraternita del Santissimo Sudario e del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino, organismi che si occupano di coordinare a livello internazionale gli studi e le ricerche sulla Sindone e di promuoverne la conoscenza (www.sindone.it/museo/it/home/).

Di seguito, una breve descrizione fatta proprio dal professor Barberis sul famoso telo, dal punto di vista storico e scientifico:

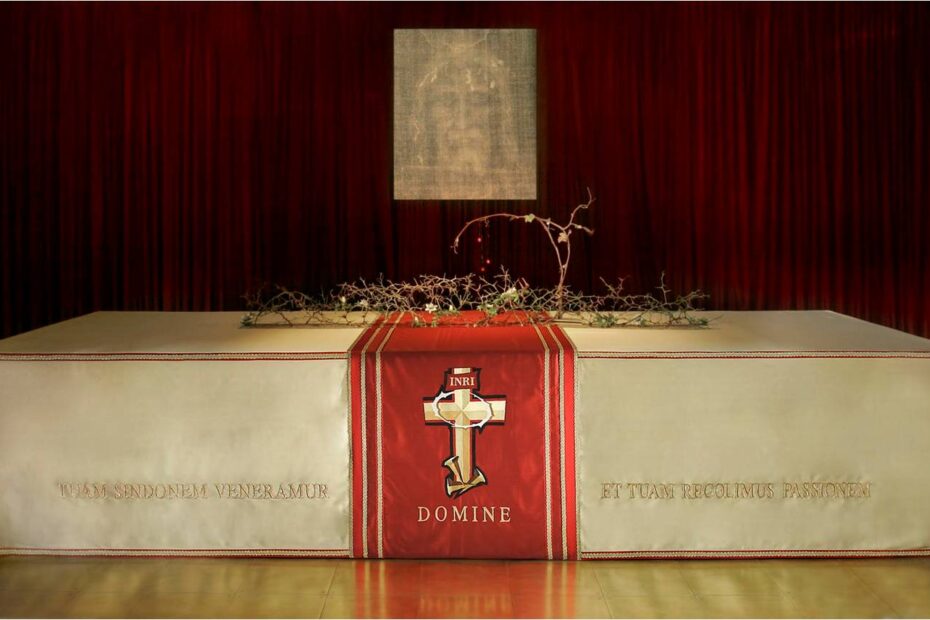

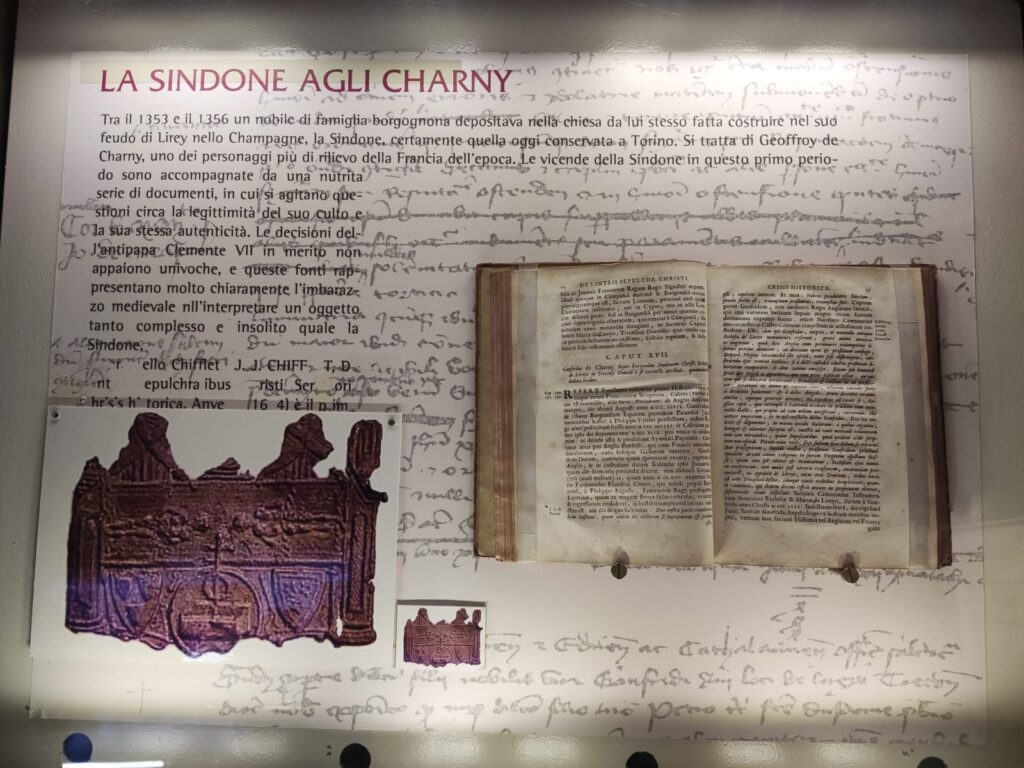

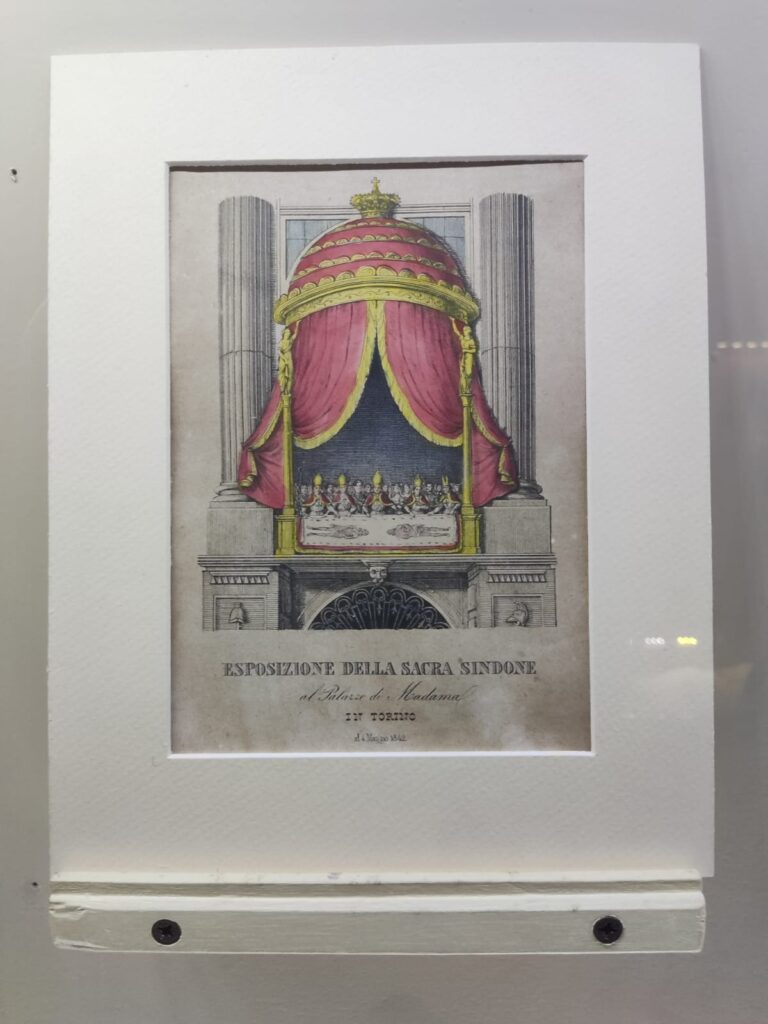

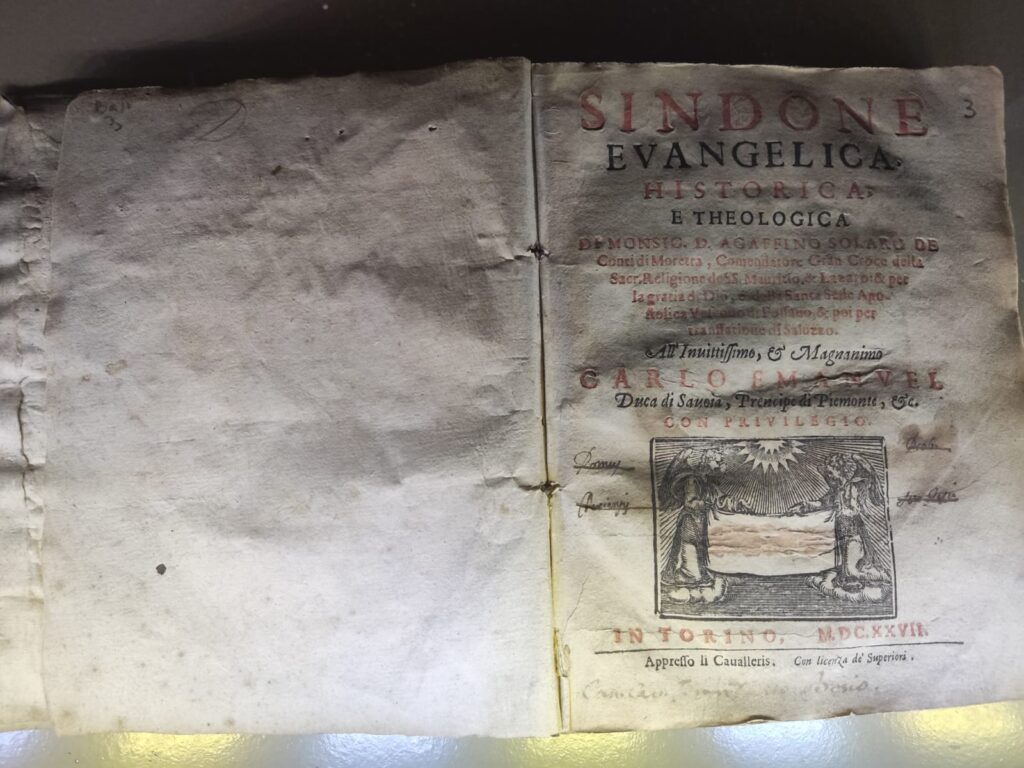

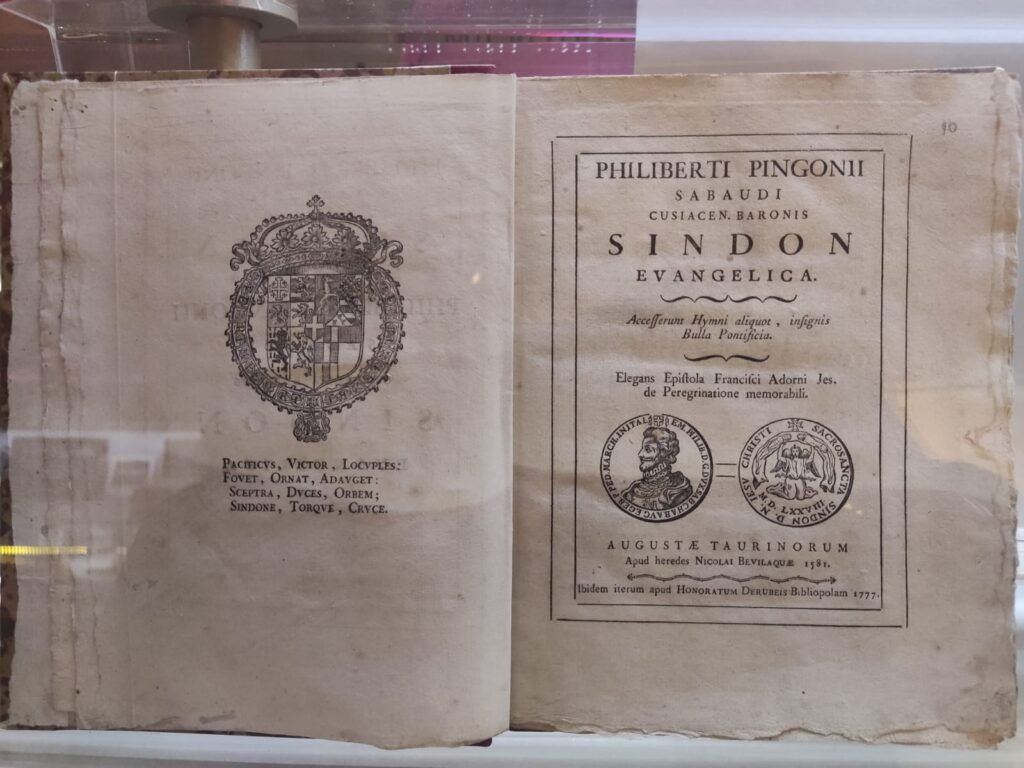

«La Sindone è un oggetto conosciuto in tutto il mondo. Dopo aver trasferito la capitale del ducato da Chambéry a Torino nel 1562 il Duca Emanuele Filiberto decise di portarvi anche la Sindone che era stata donata alla loro casata nel 1453.

L’occasione si presentò quando l’arcivescovo di Milano, San Carlo Borromeo, fece sapere che intendeva sciogliere il voto, da lui fatto durante l’epidemia di peste degli anni precedenti, recandosi in pellegrinaggio a piedi a visitare la Sindone. Emanuele Filiberto ordinò allora di trasferire il telo a Torino, segno distintivo della benevolenza divina dei Savoia, per abbreviargli il cammino che San Carlo percorse in cinque giorni. La Sindone, da allora, rimase sempre a Torino, salvo brevi spostamenti.

Nel 1694 viene collocata nella nuova Cappella della Sacra Sindone, cappella appositamente costruita, edificata tra il Duomo e il Palazzo reale dall’architetto Guarino Guarini. Quando nel 1706 Torino era sotto assedio dei francesi, la Sindone venne trasferita per breve tempo a Genova; dopo questo episodio non si muoverà più per oltre duecento anni, rimanendo a Torino anche durante il periodo dell’invasione napoleonica.

Nel 1939, nell’imminenza della Seconda guerra mondiale, venne nascosta nel santuario di Montevergine in Campania, dove rimase fino al 1946: questo è, a tutt’oggi, il suo ultimo viaggio. Umberto II di Savoia, morto nel 1983, lascia nel testamento il sacro telo alla Santa Sede e Papa Giovanni Paolo II decreta che rimanga nella città di Torino.

Il mio interesse per la Sindone è nato in modo casuale; dopo il conseguimento della laurea, nel 1975, conobbi il professore Tino Zeuli ‒ che all’epoca ricopriva la carica di Presidente della Confraternita del Santissimo Sudario ‒ che incominciò a parlarmi della Sindone e a prestarmi libri che trattavano delle ricerche fatte sulla Sindone. Fui subito interessato da questo oggetto dal fascino unico e incominciai a studiarlo in modo scientifico.

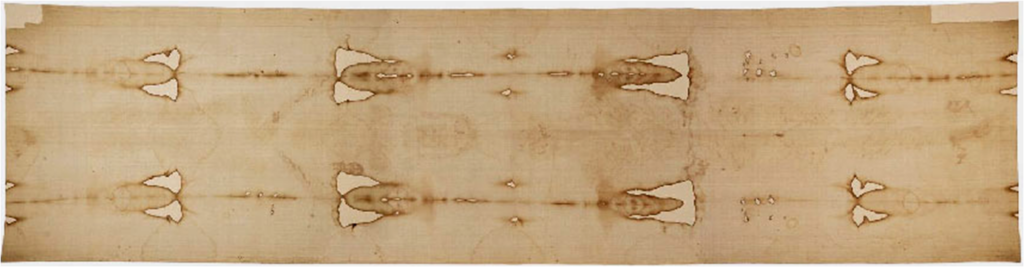

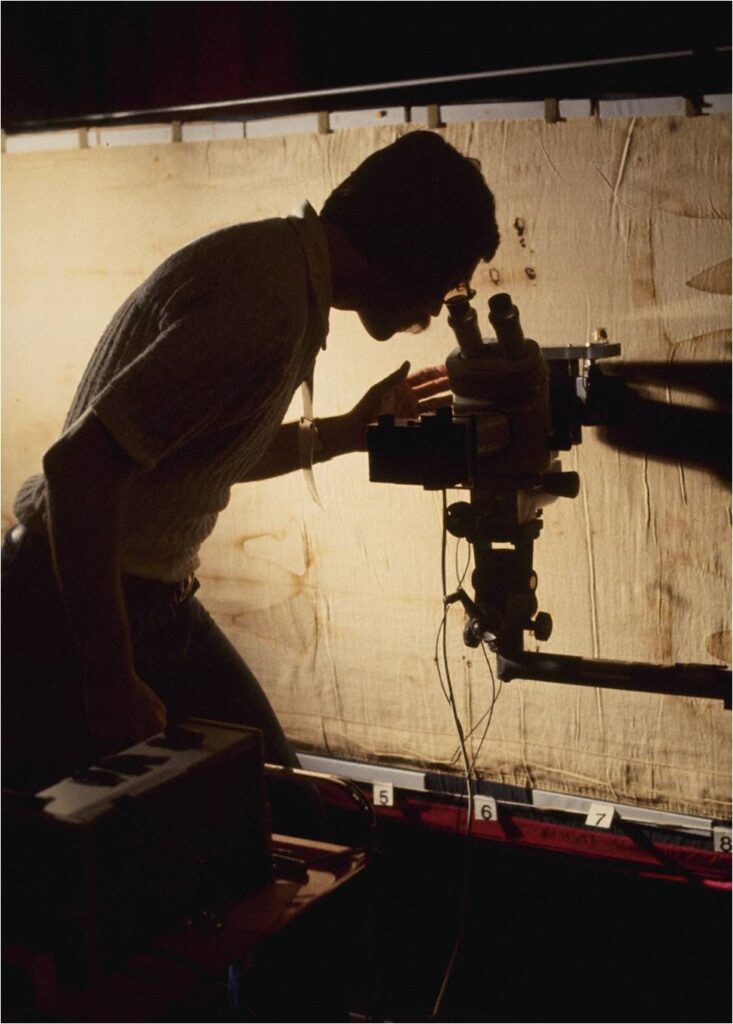

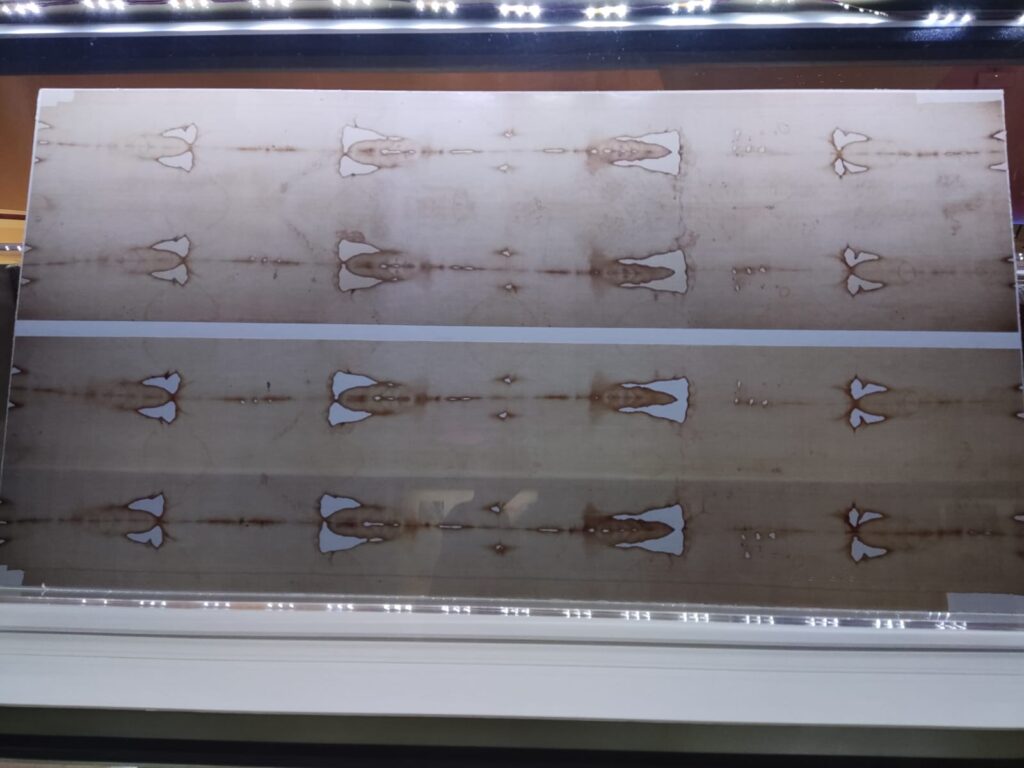

La particolarità della Sindone è data dal fatto che un semplice telo con numerose macchie tiene in scacco la scienza moderna perché nessuno è ancora riuscito a capire tramite quale fenomeno si sia formata questa eccezionale doppia impronta umana. L’unico modo per cercare di comprenderne l’origine è quello di eseguire esperimenti per riprodurne su un telo un’impronta con le stesse caratteristiche chimico-fisiche ma, finora, non si è ancora riusciti ad ottenere risultati soddisfacenti.

Oggi, dopo più di un secolo di studi e di ricerche scientifiche, sappiamo con certezza che:

– l’immagine ha caratteristiche simili a quelle di un negativo fotografico ed è estremamente superficiale interessando le fibre del tessuto per uno spessore di un ordine di grandezza inferiore al millesimo di millimetro;

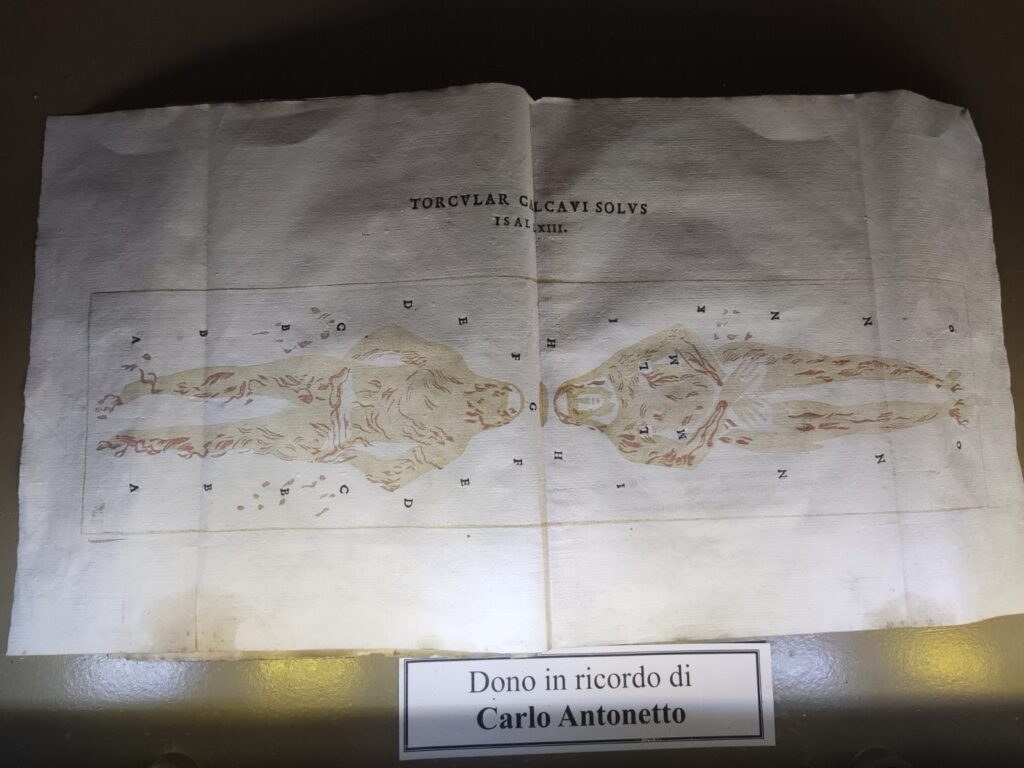

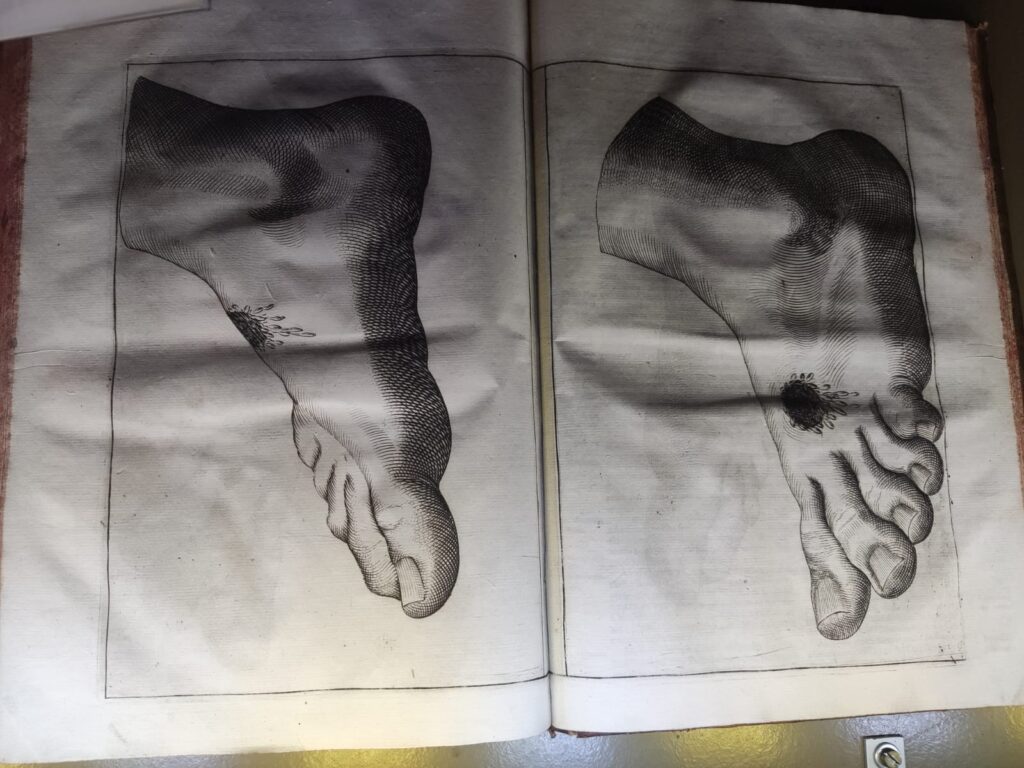

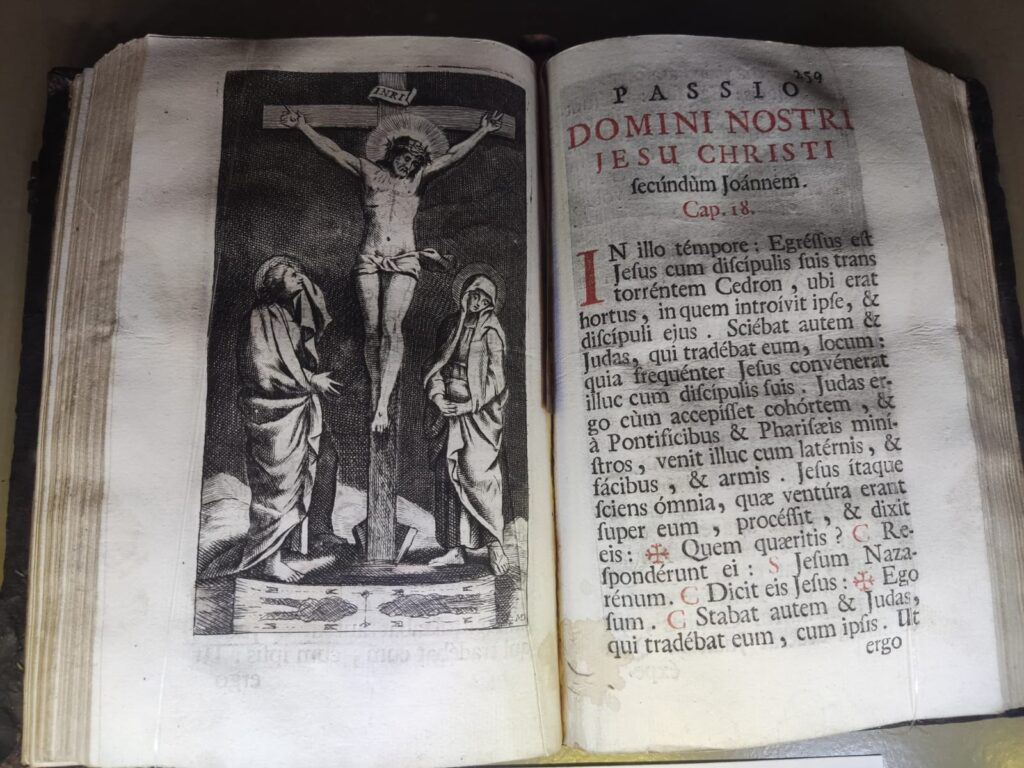

– l’immagine è stata prodotta dal cadavere di un essere umano che ha subìto numerose torture tra le quali i supplizi della flagellazione e della crocifissione i cui segni sono visibili su di essa in modo anatomicamente preciso e coincidono perfettamente con la descrizione evangelica della passione, morte e sepoltura di Gesù;

– sulla Sindone sono presenti numerose macchie di sangue umano di gruppo AB prodotte da ferite di origine traumatica;

– non si tratta di un dipinto, né di un’opera realizzata mediante tecniche riproduttive conosciute;

– i pollini ritrovati sulla Sindone consentono di ritenere molto probabile un suo soggiorno in Palestina e in Anatolia prima del suo arrivo in Europa nel XIV secolo;

– l’immagine possiede peculiari caratteristiche tridimensionali;

– esiste una stretta correlazione (confermata con l’ausilio del computer) tra il volto dell’uomo della Sindone e l’iconografia del volto di Gesù del primo millennio;

– sul retro della Sindone è assente l’immagine corporea, mentre sono ben visibili le macchie di sangue.

C’è ancora incertezza sull’età del lino: gli studi teorici e sperimentali successivi alla datazione medievale (1260-1390 d.C.) stabilita dagli esami effettuati nel 1988 con il metodo del C14 consentono di ritenere molto probabili alterazioni di vario genere (tessili, ambientali, biologiche, chimiche, ecc.) che, nel loro insieme, possono aver modificato considerevolmente il risultato della datazione, “ringiovanendo” il telo; inoltre varie critiche sono state sollevate sulla correttezza dell’analisi statistica dei dati e sulla rappresentatività dei campioni prelevati.

La Sindone, ad oggi, è una immagine irriproducibile che parla un linguaggio universale privo di mediazioni linguistico-culturali. La sua modernità e il suo fascino nascono dal fatto che quest’immagine dall’origine ancora misteriosa può essere quella lasciata da quel personaggio di nome Gesù nato a Betlemme più di duemila anni fa, di cui parla la storia, come sostengono alcuni, oppure da un altro condannato a morte, o addirittura essere l’opera di un artista del passato, come sostengono altri.

Ma gli studi scientifici effettuati sulla Sindone in questi ultimi cento anni, soprattutto quelli degli ultimi decenni, hanno permesso di capire, come ho già ricordato precedentemente, che l’impronta non può essere stata realizzata con mezzi e strumenti conosciuti dagli uomini secoli fa e che il suo confronto analitico con la descrizione evangelica della passione di Gesù, effettuato con l’ausilio del calcolo delle probabilità, permette di ritenere molto alta la probabilità che si tratti del telo funebre che ha avvolto proprio quel crocifisso vissuto duemila anni fa.»

di Isabella Puma