“Le macchine che danno l’abbondanza ci hanno lasciati nel bisogno.

La nostra sapienza ci ha reso cinici, l’intelligenza duri e spietati.

Pensiamo troppo e sentiamo troppo poco.

Più che macchine, l’uomo ha bisogno di umanità.

Più che intelligenza, abbiamo bisogno di dolcezza e bontà.

Senza queste doti la vita sarà violenta e tutto andrà perduto.”

(Charlie Chaplin)

La scomparsa delle grandi narrazioni filosofiche e religiose che ha trascinato nell’oblio il concetto stesso di verità ha posto il pensiero umano nella necessità di individuare nuove soluzioni per dare un senso all’esistenza. La condizione umana contemporanea, liberatasi dalla soffocante coltre dell’ipse dixit, dall’autoritarismo, da quella condizione di minorità kantianamente intesa come l’incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro, ha prodotto, tra tanti effetti positivi, anche relativismo, nichilismo, indifferentismo, virtualismo, ponendo l’uomo nella condizione di navigare senza bussola in un oceano aperto.

La speculazione filosofica originaria aveva come fine l’individuazione di un principio razionale in grado di giustificare e di dare un senso al tutto, era la ricerca dell’archè, del principio primo capace di giustificare il passaggio dal caos all’ordine e sulla cui base trovare la spiegazione di ogni cosa. Venuta meno questa possibilità, viene rimesso tutto in discussione e anche nelle arti visive si assiste a un progressivo attacco all’integrità dell’oggetto e del visibile che vengono deformati come nell’espressionismo, o scomposti come nel futurismo e nel cubismo o addirittura eliminati come nell’astrattismo.

Il percorso trasformativo dell’arte occidentale degli ultimi cinque secoli è stato caratterizzato dalla volontà dell’artista di rivolgere progressivamente la sua attenzione all’interno di sé piuttosto che a tutto quello che è all’esterno. È quella che potrebbe chiamarsi la linea introspettiva dell’arte moderna e che è il frutto della progressiva presa di coscienza della perdita di centralità della specie umana; una centralità che è stata messa in dubbio prima dalla rivoluzione copernicana, poi dall’evoluzionismo darwiniano per proseguire con la psicoanalisi freudiana e, domani, forse, anche dalla potenza di una razionalità meccanicistica, qualora essa potrà esplicare i suoi effetti al di là del nostro pieno controllo.

Ortega y Gasset ha descritto bene questo approccio declinando un percorso della pittura che parte dal Medioevo in cui l’oggetto, pur essendo lontano, è sempre vicino all’occhio dell’artista e per questo è chiaro, definito, delineato, a un momento successivo in cui l’oggetto appare sempre più lontano e quindi i suoi contorni si fanno meno rigidi e il cui volume si nota di meno. In questa fase vi è uno spostamento del punto di vista all’indietro, verso l’occhio del pittore, un passaggio che in filosofia si identifica nel cogito cartesiano. Proseguendo nella sua trattazione, Ortega afferma che, in un’altra fase, l’oggetto diventa solamente un pretesto per studiare il processo della visione, processo che diventa il vero oggetto del dipinto. Il volume corporeo e spaziale si dissolve nell’impressione che si fissa sulla retina. Siamo arrivati dunque all’impressionismo che in filosofia corrisponde al positivismo e quindi alla preoccupazione di accumulare dati unicamente sulle sensazioni. Al termine di questa linea evolutiva il filosofo spagnolo colloca il momento in cui la pittura capovolge la sua funzione tradizionale per cui, invece di rappresentare l’oggetto, l’artista cerca di restituire il proprio mondo interiore sulla tela.

In questa fase, il punto di vista del pittore non è sull’occhio o dentro l’occhio ma si è ritirato dietro il suo occhio che guarda all’interno dell’anima e poi proietta sulla tela i propri fenomeni psichici. Ed è qui che avremo, ad esempio, il cubismo, forme inventate dall’intelletto, o il fauvisme, colori immaginati dalle emozioni. Una rivoluzione, dunque, che Ortega y Gasset aveva individuato nell’impressionismo che, al di là dei risultati artistici, affidò all’artista l’onore e l’onere della pura libertà, del libero arbitrio poiché non lo costringeva più a rispettare le regole accademiche e i canoni classici della bellezza. Terminava con loro l’epoca di quello che Arnheim avrebbe chiamato “realismo proiettivo”, tipico della tradizione occidentale rinascimentale, consistente nel proiettare le cose su una superficie.

La deificazione della ragione ha avuto come conseguenza lo scientismo, il panlogismo e la tecnicizzazione senza limiti del mondo e ha prodotto stati di deumanizzazione preoccupanti di cui sono tragici testimoni i due eventi bellici mondiali che hanno insanguinato il Novecento: Horkheimer e Adorno attribuirono nella Dialettica dell’Illuminismo a Cartesio e a Bacone l’innesto del processo autodistruttivo che sarebbe poi stato alimentato dal positivismo, dal neopositivismo e dal pragmatismo e Adorno, nella Dialettica negativa, aveva affermato che dopo Auschwitz “gran parte delle tradizionali visioni del mondo erano diventate semplici spazzatura”.

La perdita dei punti di riferimento, di visioni in grado di offrire spiegazioni coerenti e globali, di ideologie capaci di interpretare il mondo ha spinto gli artisti a tentare di intraprendere un percorso a ritroso che partendo da una contemporaneità indifferenziata e caotica, privata di qualsiasi logica plausibile, andasse alla scoperta dell’origine, degli elementi primari; e una volta trovati, di immaginare a ricostruire, a riedificare la realtà e con essa la verità.

Anche Antonio Pujia Veneziano, intellettualmente e direi filosoficamente cosciente di un così evidente cambiamento d’epoca, intraprende il suo personale itinerario nomadico: parte dalla cultura contemporanea e arriva all’arte preistorica e ancestrale dove trova il gesto e il segno; spazza via il superfluo, le superfetazioni, le costruzioni razionali e si identifica con gli aspetti primari dell’agire umano: il gesto e il segno, costituenti primari della pittura. Entrambi simboli di vita e di esistenza, rappresentano “l’essere nel mondo”, il movimento e la sua impronta, l’esecuzione e la trascrizione della volontà e dell’idea. Essi essendo quanto più vicini all’idea da cui scaturiscono, sono più legittimati e sicuri interpreti dell’idea, fedeli attuatori dell’io. Più è breve la distanza tra l’io e il gesto/segno, più siamo vicini all’interpretazione autentica del pensiero creativo; in quel breve percorso non trovano spazio le sovrastrutture, le conoscenze, la cultura e tutto diventa immediato e quindi non c’è spazio per introdurre variabili che possono sporcare o deviare la linearità.

Collezione Museo Lìmen Arte/Lìmen ArteMuseum collection

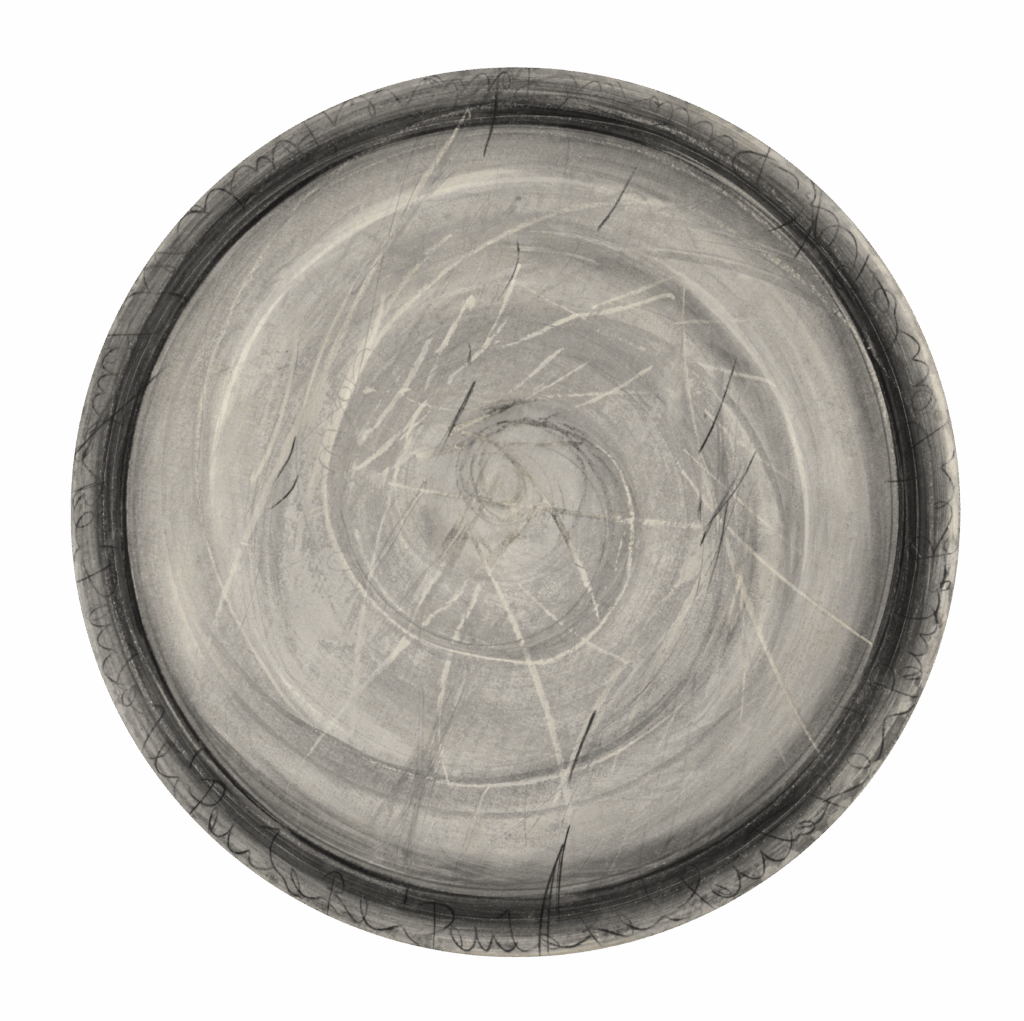

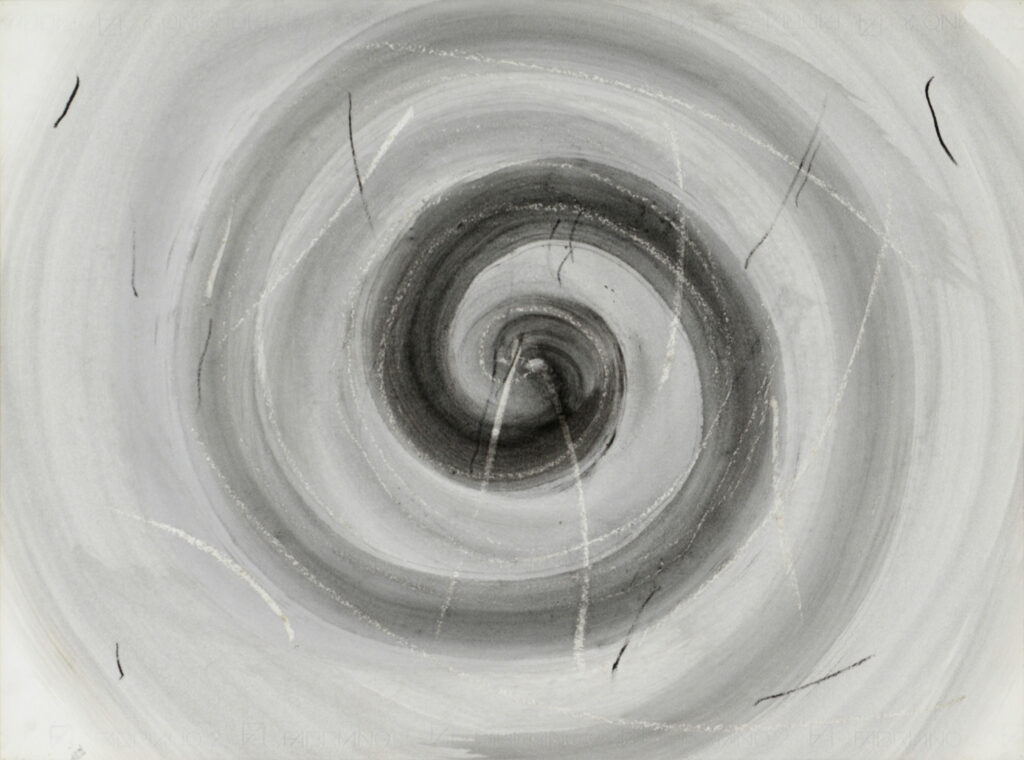

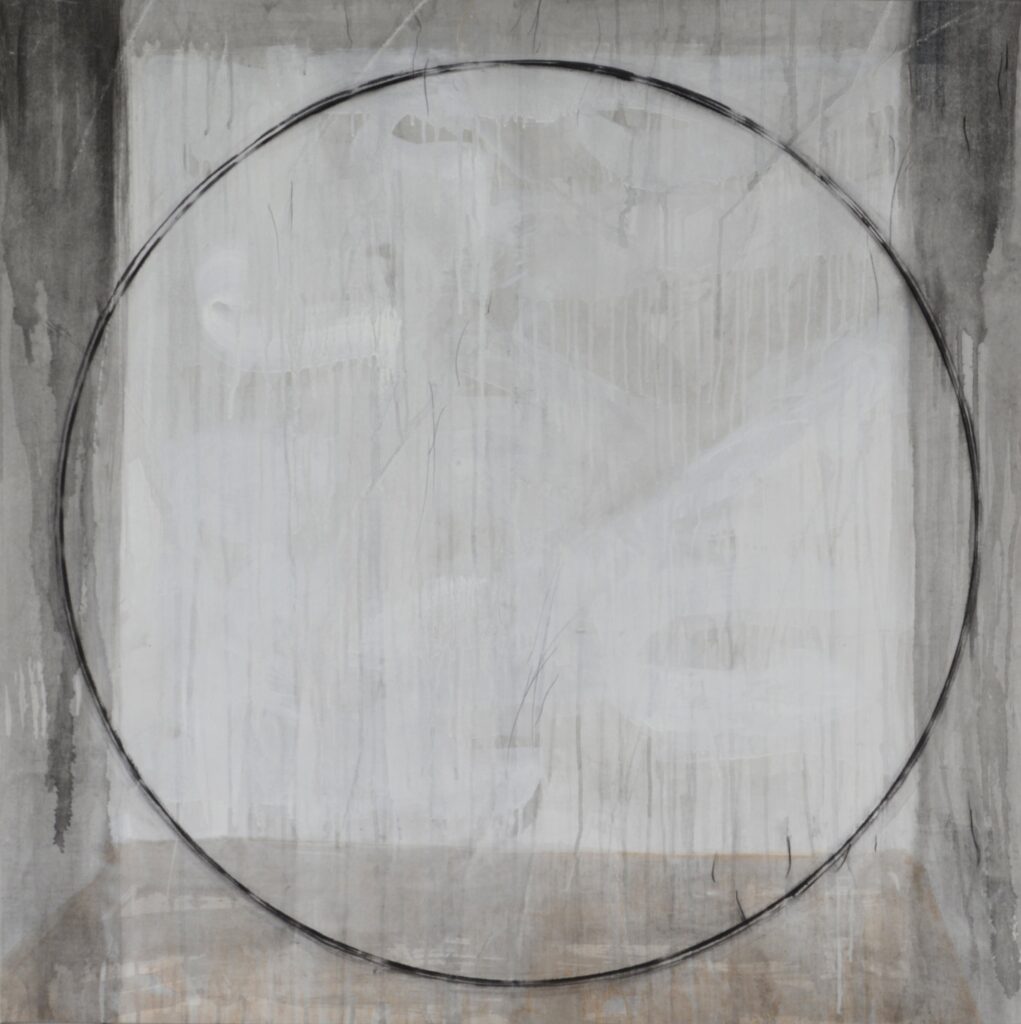

Il lavoro del maestro lametino è nella sua più intima essenza quello di rivivere daccapo la storia umana, dimenticando l’accumulo di nozioni e di conoscenze: una storia decostruita e poi ricostruita, vissuta in prima persona. Si guardi esemplarmente il tondo Veritatis splendor, chiaro riferimento alla lettera enciclica del 1993 di Giovanni Paolo II, che può essere intesa come uno dei principali precipitati della proposta artistica di Pujia. Guardando questa aerografia su tela, veniamo trasportati in un momento immediatamente successivo alla nascita dello spazio-tempo avvenuta con la grande deflagrazione del Big Bang, il Grande Scoppio, quando si avvia, dall’unità indistinta originaria, il processo di differenziazione, di variabilità durante il quale gli elementi vanno a impossessarsi del loro spazio pur conservando, nella loro pluralità, la medesima sostanza dell’Unum, del Principio. Ad esempio, l’oro, simbolo della divinità secondo la parlata bizantina, informa di sé le res generate in quanto esse sono viste dall’artista come consustanziali all’Unum. Peraltro, tutti i frammenti prodotti dalla Grande Deflagrazione sono collegati tra di loro perché fanno tutti parte della stessa sostanza e hanno il medesimo destino perché sono nel mondo ma non sono del mondo e per questo sono pensati per ricongiungersi all’Unum generatore, in cui risiede la Vita e la Verità, un bagliore delle quali è in ognuno e ciascuno dei frammenti, permettendoci di vedere appunto lo splendore della Verità. Ma il richiamo all’oltremondano non è leggibile soltanto nell’uso del colore oro ma anche nel cerchio che sarà una delle figure geometriche preferite da Pujia, notoriamente simbolo di perfezione, privo di inizio e di fine, eterno ed autosufficiente (e si osservi quanto il valore archetipico del cerchio sia presente in altre opere come l’eracliteo Panta rei, l’Oriciclo, la Virtualità o la Metonimia).

Lo stesso vale per il ciclo ceramico denominato Parole in cui quegli stessi frammenti diventano parole, alfabeti, linguaggi: anche qui siamo giunti ai costituenti primari di quello che chiamiamo cultura, comunicazione, passando quindi dall’ ontologia, dall’essere in sé, alla gnoseologia, ai modi di conoscere.

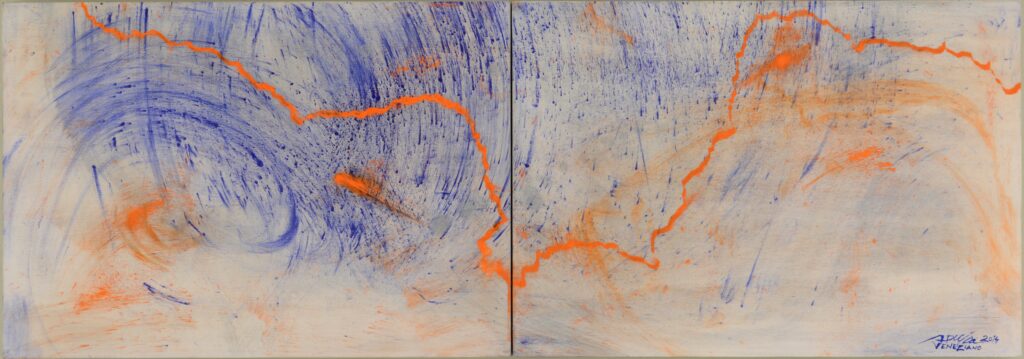

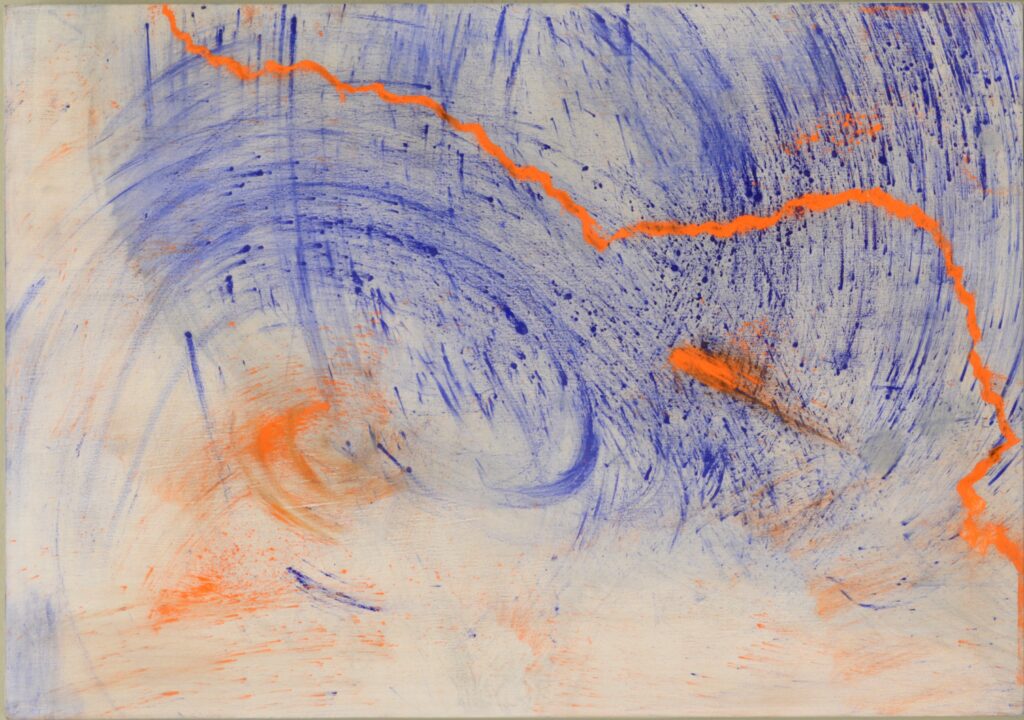

Lo spazio-tempo, vero centro di gravità della riflessione delicata, sensibile e colta di Pujia, si esprime anche in altre significative opere come nel dittico Quando si arriva da Ovest e Quando si arriva da Est, in cui è piuttosto evidente l’evocazione del trittico di dipinti costituenti gli “stati d’animo” di Umberto Boccioni: nel dittico di Pujia, sullo sfondo di uno spazio cosmico, reso con tracciati blu a spirale intimamente connessi alla poetica del cerchio, viene segnato un percorso arancione inframmezzato da macchie più dense ma del medesimo colore. È un rimando al movimento e dunque al gesto, alla vita pulsante che viene vissuta spostandosi da un punto a un altro, una vita fatta di cammino, di incontri, di soste e in cui Pujia assume dentro di sé l’etica del pellegrino, di colui che parte, come Abramo, alla ricerca di senso, verso una destinazione ignota e che diventa più chiara man mano che si procede. Un viaggio ben diverso da quello intrapreso da Ulisse il cui scopo è quello di ritornare nella vecchia casa, a quello che già si conosce, in linea con la concezione del tempo propria del mondo greco, poi ripresa da Nietzsche: quella dell’eterno ritorno dell’identico.

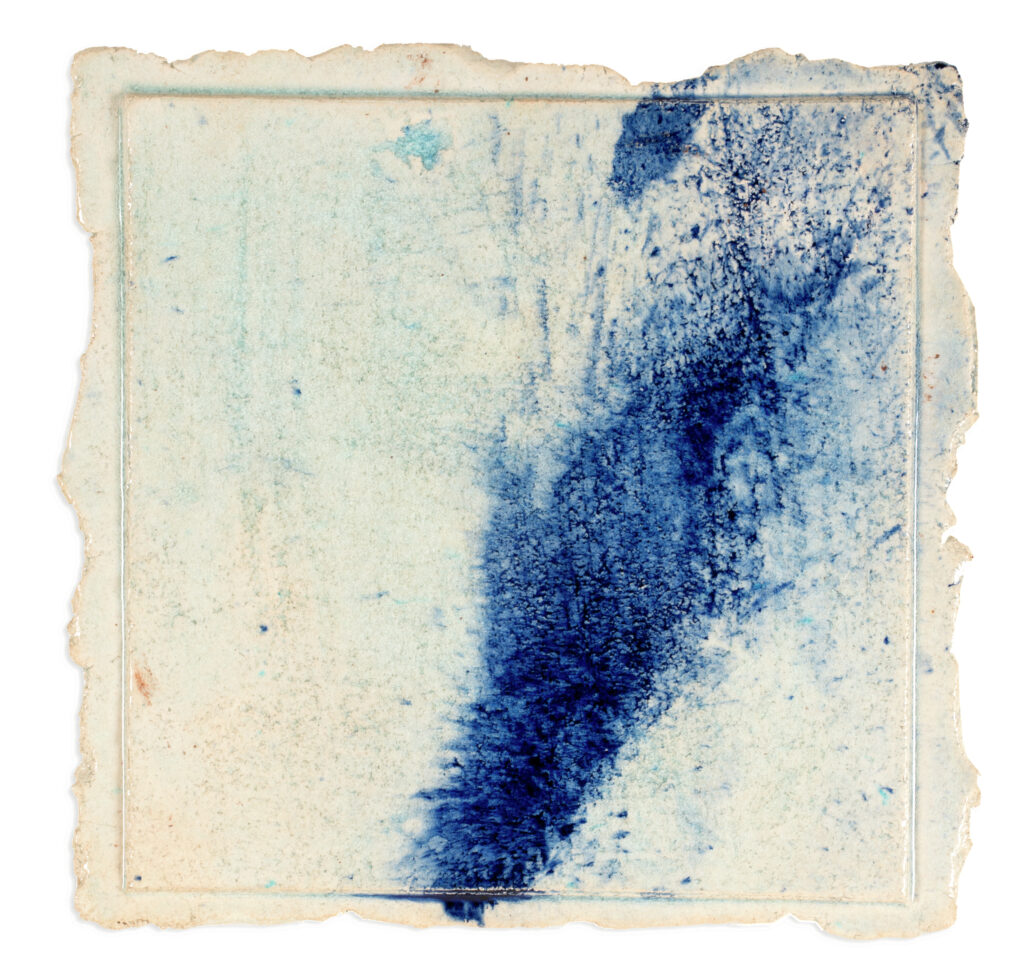

Connessa al dittico precedente è la serie degli sbuffi, sia su ceramica che su tela, che raffigurano, ingrandendoli, quei filamenti blu degli spazi siderali facendoci apprezzare la non comune perizia dell’artista lametino: in questa progettualità è decisivo l’uso del blu, pressoché sconosciuto nel mondo antico e che venne rivalutato dal Concilio di Nicea del 431 d.C. diventando in maniera imperativa il colore del mantello della Madonna e con questo assumendo, come era già avvenuto per il colore oro, una decisa connotazione preziosa e divina.

Con le Disvelature l’enigma e l’ignoto cominciano a privarsi del velo, a rivelarsi, a manifestarsi perché esse sono segno di apertura, di spiraglio che annuncia un nuovo inizio; le forme, seppure ancora primarie, cominciano ad acquisire un senso di solidità, di pesantezza: perdono la loro evanescenza segnica e conquistano una massa, una presenza. Non sono solamente percezioni, visioni di una mente sognante ma cominciano concretamente a entrare nella realtà del mondo portando con sé quella Verità a lungo e testardamente invocata e cercata.

C’è un ultimo aspetto dell’agire artistico di Pujia che completa il suo messaggio e cioè la generosità propria dell’educatore che, non ritenendo bastevole il solipsismo artistico, si mette a disposizione della comunità per attivare processi di conoscenza dell’identità dei territori, facendosi promotore di laboratori di arte pubblica per ragionare e condividere forme di socializzazione e di interpretazione dei contesti. Paradigmatico è il progetto “Conterraneo”, un laboratorio di arte pubblica del borgo di Bova, alcuni dei cui esiti legati alle memorie ebraiche di quel territorio, volli esporre nel contesto di una mostra su Marc Chagall svoltasi qualche anno fa a Catanzaro nel complesso monumentale di San Giovanni.

Il viaggio, intenso e affascinante, di Pujia non è ancora concluso perché, seguendo sempre la strada con costanza, coerenza e serietà, ci verranno offerte altre immaginazioni in grado di illuminare sempre meglio anche il nostro quotidiano peregrinare in questo mondo.

di Domenico Piraina