Sono trascorsi quasi trent’anni da quando l’iniziativa di quattro giovani studenti capriatesi portò al sorprendente inserimento del villaggio operaio di Crespi d’Adda nel patrimonio mondiale Unesco. La company town bergamasca venne fondata nel 1878 da Cristoforo Benigno Crespi che fece edificare, insieme alla sua filatura, anche le residenze dei lavoratori impiegati a far funzionare i suoi telai. Grazie al suo primogenito, Silvio Benigno, che prese in mano le redini dell’azienda e che diede un’impronta anglosassone allo sviluppo della cittadina, Crespi d’Adda arrivò ad assumere l’attuale fisionomia alla fine degli anni Venti del secolo scorso. Nel periodo di massimo splendore del cinquantennio crespese, la pregiata finitura dei tessuti realizzati nella fabbrica verticale e integrata voluta dal fondatore dava lavoro a quattromila operai mentre la fisionomia urbana arrivò a ospitare quasi millecinquecento persone che potevano, tra l’altro, usufruire di un teatro, di un centro sportivo dotato anche di un campo di tennis, di un ospedale con attrezzature all’avanguardia, di una cooperativa di consumo, di lavatoi coperti e con l’acqua calda, di una scuola per i propri figli, di una chiesa e persino di un cimitero.

E Crespi d’Adda rappresentava, in effetti, nella prima metà del Novecento, una delle più significative ed efficaci esperienze italiane dei villaggi operai creati da imprenditori tesi a emancipare la propria immagine borghese e realizzare maestosi impianti produttivi e garantire ai propri lavoratori quel welfare che non era ancora assicurato dallo Stato.

Un esperimento sociale e industriale di assoluta importanza cristallizzata sin dal suo aspetto architettonico eclettico, simbolico e reticolare di indiscutibile pregio soprattutto dovuto al geniale apporto degli architetti Gaetano Moretti ed Ernesto Pirovano, esponenti di spicco della cultura milanese del tempo. Anche per questa ragione, nel 1992, i poco più che ventenni Andrea Biffi ed Enzo Galbiati, ideologi del goliardico Centro Sociale Fratelli Marx, decisero di coinvolgere la più importante organizzazione internazionale in ambito culturale timorosi che il loro territorio potesse essere irrimediabilmente sfregiato da una speculazione edilizia, al tempo fortemente caldeggiata da una parte della politica locale e della comunità crespese.

Panoramica dell’ingresso del cotonificio (5 settembre 1925)

Se per questi ultimi, in quegli anni, la cementificazione rappresentava l’unica soluzione possibile al progressivo spopolamento della cittadina che, insieme alla graduale dismissione dello stabilimento, aveva condotto alla chiusura di tutti quei servizi comunitari, una volta fiore all’occhiello del villaggio operaio, per gli ambiziosi marxiani la risposta al degrado sarebbe stata, invece, da ricercarsi in un rilancio culturale e turistico del luogo. La storia diede ragione ai giovani universitari che riuscirono, anche grazie al fondamentale sostegno di Giancarlo Riccio, ambasciatore italiano presso l’Unesco a Parigi, a far superare all’amministrazione comunale i propri tentennamenti e a fargli sottoscrivere la candidatura.

E se oggi Crespi d’Adda è diventato, secondo le statistiche rilevate da Museimpresa, il secondo sito industriale più visitato in Italia, ciò è certamente frutto della loro lungimiranza poiché è stata proprio la cultura a riconsegnare un senso a un luogo, che alla fine degli anni Ottanta, nell’immaginario collettivo locale, era destinato “a morte certa”. Ma è proprio con queste premesse che nacque, nel 1991, con il supporto convinto del solo Ivaldo Leonardi, l’impresa culturale al secolo denominata Associazione Crespi d’Adda, che oggi raduna intorno ai valori promossi dall’Unesco e ad un progetto che è stato premiato con la Menzione Speciale del Premio Nazionale del Paesaggio, le forze migliori di questa comunità, garantendo un lavoro stabile a sei professionisti della cultura, occupando venticinque guide turistiche abilitate e coinvolgendo cinquanta studenti del territorio nelle attività divulgative e didattiche proposte nell’Unesco Visitor Centre.

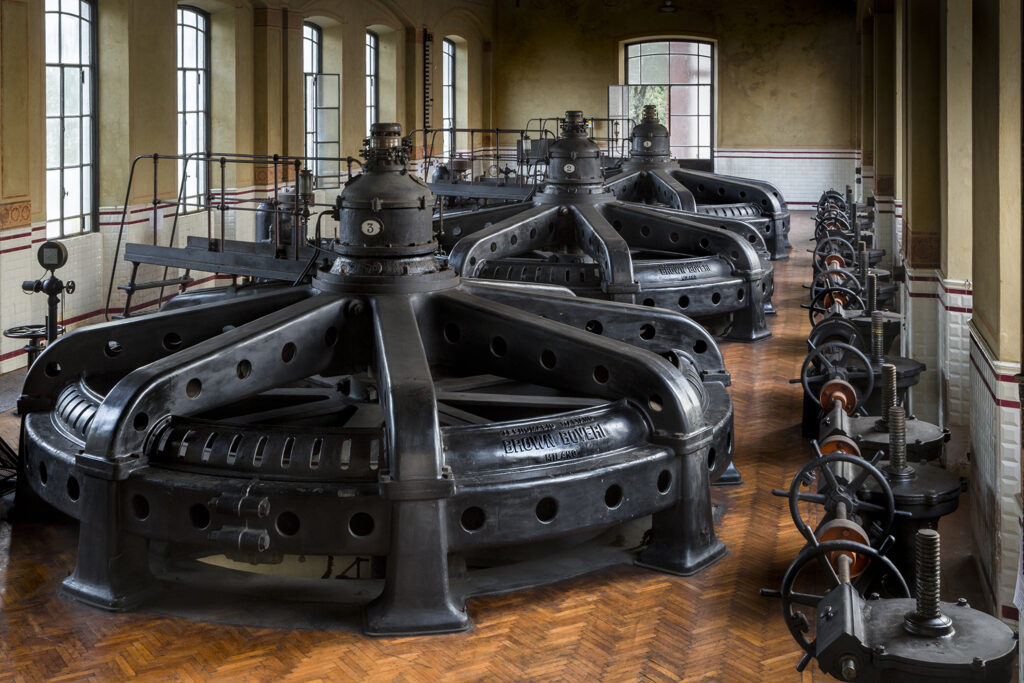

L’ulteriore straordinarietà di questa impresa è che a Crespi d’Adda la cultura ha rigenerato e continua a rigenerare l’abitato, garantendo un palese ritorno sociale ed economico generalizzato e collettivo. Il flusso di visitatori in costante aumento, ad esempio, ha favorito gli investimenti di imprenditori che in questi ultimi anni hanno deciso di rianimare i locali a lungo chiusi, con attività di accoglienza e di ristorazione. La circostanza non è passata inosservata nemmeno a investitori industriali che hanno rivalutato l’interesse nell’acquisto e nella ristrutturazione sia degli spazi della centrale idroelettrica di Crespi d’Adda che di quelli del Cotonificio Benigno Crespi.

Un circolo perfettamente virtuoso e senza vizi dove la cultura non è stata soltanto in grado di “dare da mangiare”, ma ha anche generato un reale e concreto dividendo comunitario, favorendo l’avvio di un percorso di complessiva rigenerazione urbana di stampo conservativo e qualificato.

Del resto, sebbene la vicenda crespese abbia un risvolto storico di immenso valore per comprendere la vicenda industriale che rivoluzionò il nostro Paese tra la metà dell’Ottocento e la metà del Novecento mediante innovazioni e metodologie manageriali dei suoi primi capitani d’industria basate sul divide et impera e sulla rigida disciplina gerarchica (non scevra talvolta anche di abusi psicologici, fisici o sessuali), è indispensabile approfondire con maggiore attenzione e adeguati studi questi “momenti” della storia industriale italiana che ha sicuramente avuto tante luci, ma sovente ha lasciato strascichi e dubbi sulla sua efficacia.

di Giorgio Ravasio

Fotografie storiche: Archivio Storico di Crespi d’Adda, ing. Giovanni Rinaldi, già A.S.C.A.L. – Città di Capriate San Gervasio (BG)

www.crespidadda.it