La Chiesa dell’Egitto dei primi tre secoli era attraversata da forti tensioni escatologiche che alimentavano domande sulla prosecuzione della vita oltre la morte, sull’aldilà e sui destini assegnati ai giusti e ai malvagi dopo l’esperienza terrena. Ad alimentare questi interrogativi non era solo l’Apocalisse di Giovanni, con le sue suggestive rivelazioni profetiche sull’ultraterreno, ma anche testi apocrifi di ascendenza giudaica e mediorientale come il Quarto Libro di Esdra, il Libro di Enoch e l’Apocalisse di Pietro, che combinavano visioni e profezie con elementi di natura esoterica.

Attorno alla metà del III secolo, in questo humus composito, fiorì un’opera letteraria scritta in greco e destinata a influenzare tutta la tradizione escatologica tardo-antica e medievale fino al Quattrocento: l’Apocalisse di San Paolo, detta anche Visio Pauli. L’autore, di cui s’ignora l’identità, racconta il viaggio di San Paolo nel Paradiso e nell’Inferno. A guidare l’apostolo nel viaggio ultramondano è l’arcangelo Michele. L’opera fu ispirata dall’esperienza mistica vissuta da San Paolo, e da lui stesso raccontata in terza persona nella Seconda lettera ai Corinzi: “Conosco un uomo in Cristo, che quattordici anni fa – se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio – fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest’uomo – se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio – fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare” (2Cor. 12, 2-4).

Gli esegeti antichi ritenevano che Paolo avesse realmente goduto della visione beatifica di Dio, contemplando transitoriamente la sua stessa essenza, dove si palesano tutte le realtà e ogni forma di conoscenza, compresa la visione dei mondi ultraterreni. Questa concezione permise all’autore della Visio Pauli d’immaginare con vivo realismo il viaggio all’Inferno di Paolo, pur non avendone egli fatto cenno nel racconto del suo rapimento al terzo cielo. Si superavano così i limiti allusivi dell’Apocalisse canonica e della visione mistica di San Paolo, che non offrivano elementi sufficienti per una descrizione completa dell’aldilà. L’Apocalisse di San Paolo rappresenta, quindi, il culmine della letteratura apocalittica giudaica e mediorientale, che si era sviluppata tra il II secolo a.C. e il III secolo d.C. L’edizione originale in greco è andata perduta, ma è stata ricostruita sulla base delle versioni copte, arabe, armene e siriache. Una seconda edizione greca fece la sua comparsa a Tarso attorno all’anno 420. Si narrava ch’era stata ritrovata, grazie a un sogno, nelle fondamenta della casa di San Paolo. Il racconto serviva per conferire all’apocryphon maggiore credibilità e autorevolezza.

L’opera si diffuse rapidamente in tutti i paesi del Mediterraneo, fino a raggiungere i maggiori centri europei. Nel corso di 1300 anni, furono redatte versioni tardo-antiche e medievali in copto, armeno, arabo, etiopico, russo, serbo, bulgaro, rumeno e ben oltre settanta versioni in latino. Il corpus si è poi arricchito di numerose redazioni, in prosa e in versi, nelle lingue volgari: italiano, francese, provenzale, gallese, anglo-normanno, tedesco, anglosassone e irlandese. Quali le ragioni di questo grande successo? Per la prima volta, la Visio Pauli aveva descritto una realtà ultramondana completamente cristiana, colmando quel vuoto nell’immaginario dei credenti che aveva favorito il ricorso a forme sincretiche ed eterodosse. Inoltre, l’opera era animata da un sincero spirito profetico, e aveva lo scopo di muovere gli uomini verso Dio e il bene, così da migliorare le sorti del mondo ed essere meritevoli di un giudizio favorevole dopo la morte. Per questo carattere etico e omiletico ebbe il favore di molti Padri della Chiesa, e venne utilizzata come testo di meditazione nei monasteri, ma sempre considerando i topos del testo nella struttura simbolica della Visio. È l’apocalisse apocrifa che più di ogni altra ha influenzato lo sviluppo delle concezioni escatologiche cristiane, almeno fino alla Divina Commedia di Dante. La sublime opera dantesca ne ha preso il posto, dopo averne tratto ampiamente ispirazione. La novità più significativa della Visio Pauli è il principio di corrispondenza colpa-pena, descritto molto bene da Ugo Foscolo, che conobbe una versione provenzale e abbreviata dell’opera: “San Paolo visita pure l’Inferno, e lo percorre sotto la scorta dell’arcangelo Michele, che mostra i diversi luoghi delle regioni infernali, e le diverse classi de’ peccatori, tormentati ciascuno in un genere di pena adatta al suo peccato”.

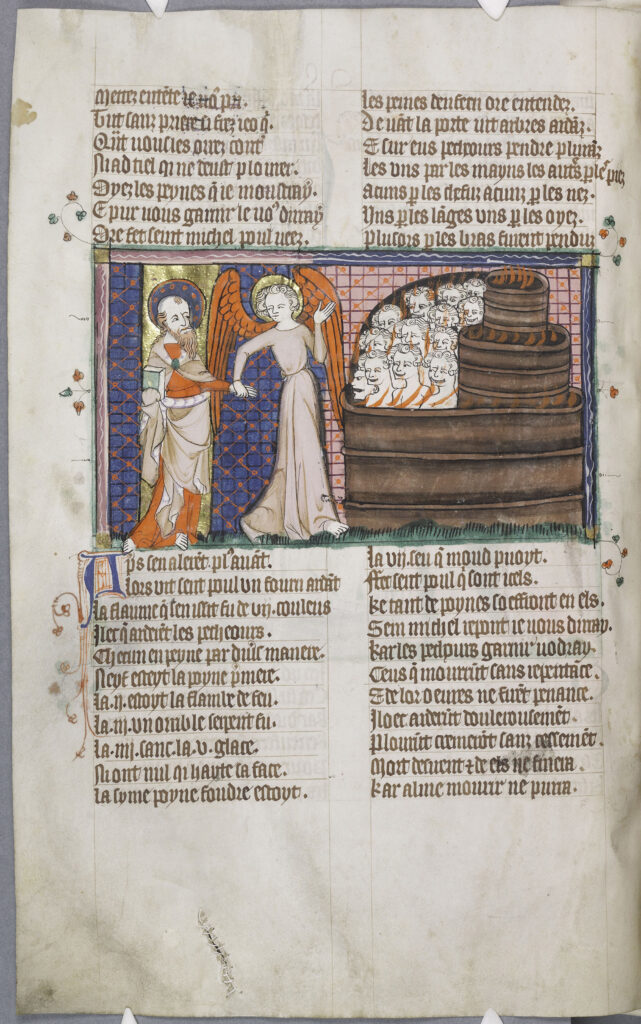

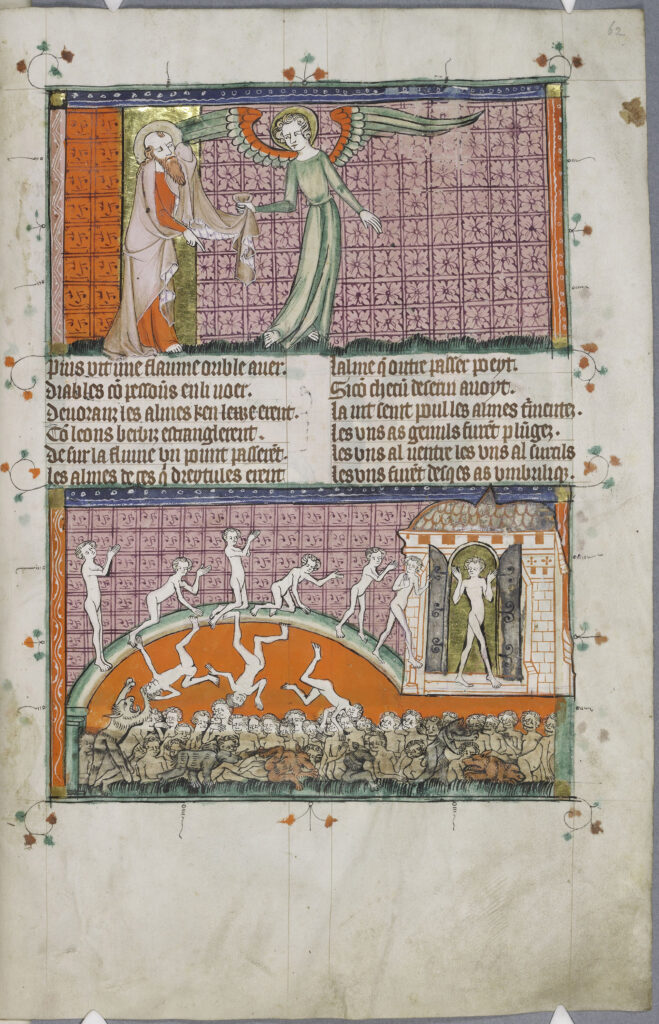

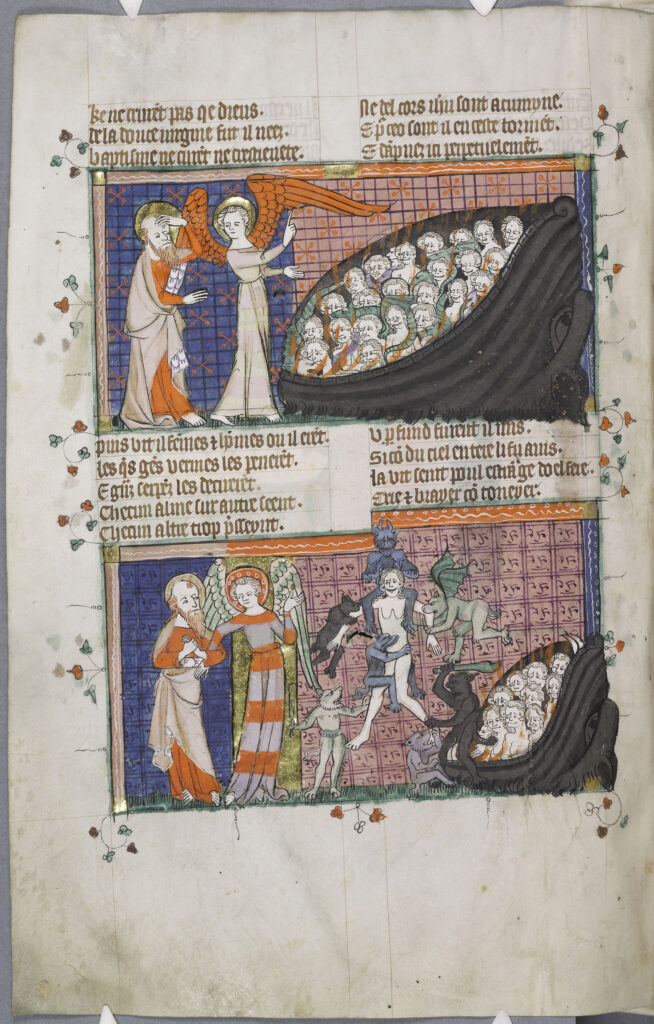

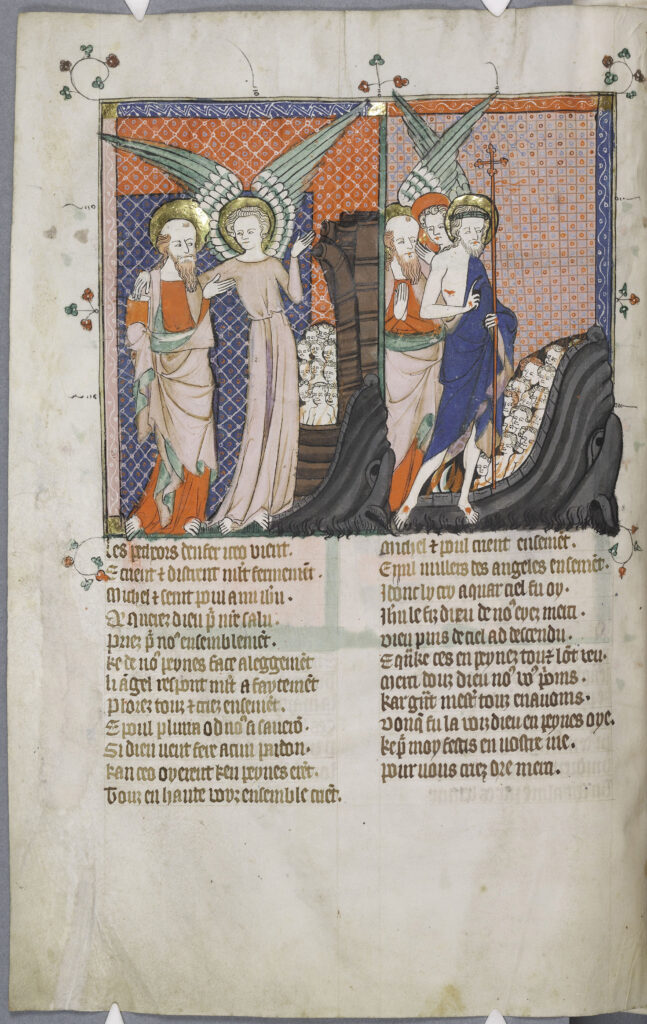

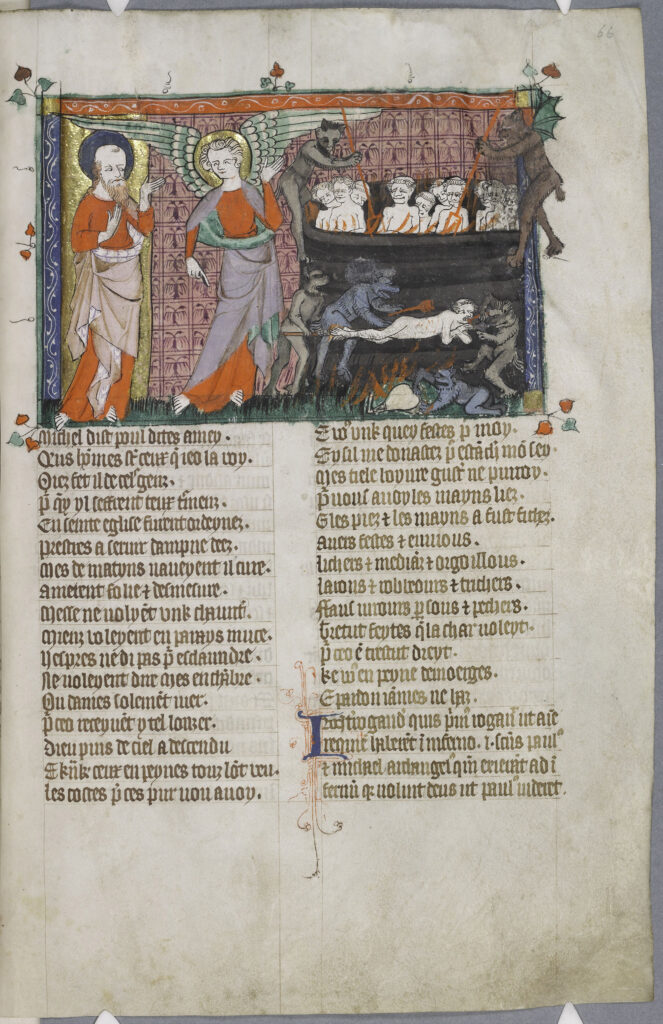

La Parker Library del Corpus Christi College di Cambridge conserva uno dei codici più riccamente illustrati dell’Apocalisse di Paolo (CCCC MS 20). Fu realizzato tra il 1330 e il 1325 in versi anglo-normanni. Qui presentiamo in breve le splendide miniature del manoscritto che illustrano il viaggio all’Inferno di Paolo, la sezione della Visio Pauli che ha suscitato maggiore interesse nel corso dei secoli. La prima illustrazione mostra l’arcangelo Michele che conduce Paolo per mano fino alla bocca dell’Inferno, aperta mostruosamente verso il cielo. Da essa emerge un albero infuocato, al quale sono appesi i dannati in vari modi, in relazione alle diverse colpe commesse in vita. All’ingresso di una torre, un diavolo regge uno strumento di tortura. A seguire, a Paolo vengono mostrati i dannati morti senza aver fatto penitenza dei loro peccati. Sono disposti in ranghi sovrapposti. Il diverso livello d’immersione nelle fiamme dipende dalla gravità dei loro peccati. Nella terza miniatura, Paolo si ferma inorridito alla vista della scena che si apre in basso, ma l’arcangelo Michele lo sprona tirandolo per il mantello. Entrambi osservano dall’alto un fiume fetido e scuro, dove i dannati sono accatastati gli uni sugli altri, mentre bestie infernali si avventano su di loro per divorarli. Il fiume è attraversato da un ponte stretto che ha una funzione probatoria: i buoni riescono a superarlo con facilità per raggiungere il Paradiso, mentre i dannati cadono nel fiume, sprofondando in quel tormento orribile. La scena successiva mostra la fine degli usurai, condannati a bruciare tra le fiamme in un calderone, mordendosi la lingua. Due diavoli alimentano il fuoco, mentre una creatura mostruosa colpisce i dannati con una clava. Di grande impatto drammatico è la visione di “coloro che non osservarono la castità fino al matrimonio – riferisce l’arcangelo – e disonorate uccisero i loro bambini e li diedero in pasto a porci e cani o li gettarono nei fiumi o in altre perdizioni e dopo non fecero penitenza”. Bruciano tra le fiamme, tormentate da diavoli e rettili orripilanti. Un altro strumento di punizione osservato da Paolo è quello della ruota. A essa i dannati sono fissati per mezzo di chiodi all’altezza di mani e piedi. La ruota, azionata dai demoni, compie mille giri per poi sbattere contro un masso e fermarsi, lasciando cadere a terra i dannati. Particolarmente cruenti sono le punizioni riservate ai prelati che hanno tradito la legge di Dio. Un vescovo, tormentato da cinque demoni, è condannato a sopportare innumerevoli pene fino al giorno del giudizio. “Perché fu un vescovo negligente – spiega l’arcangelo – che non custodì la legge di Dio, non fu casto nel corpo o nella parola né in pensieri né in opere, ma fu avaro e ingannatore e superbo”.

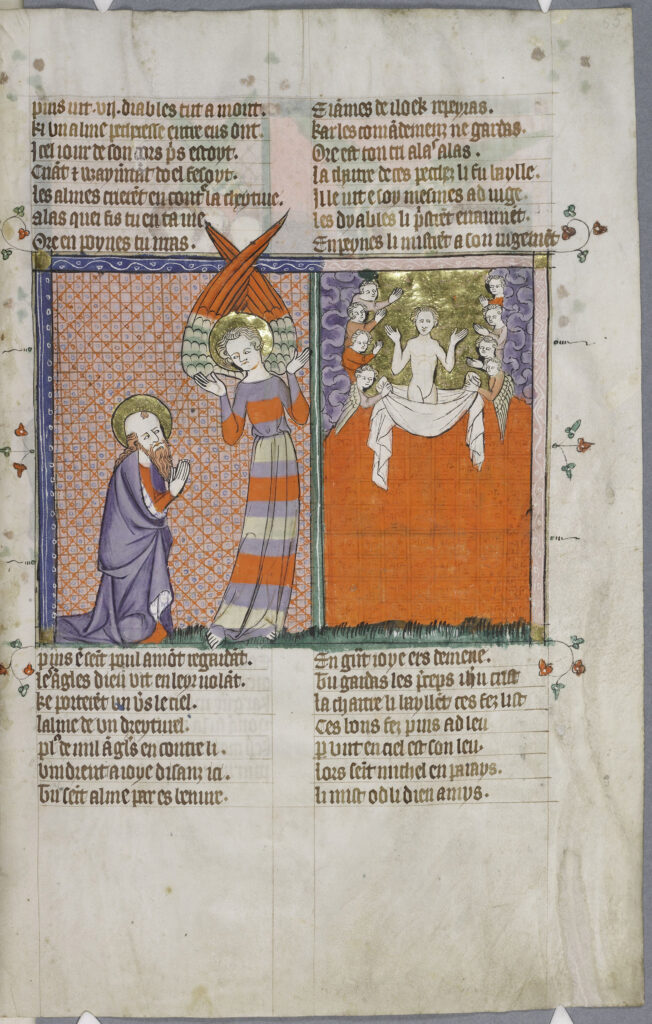

In un’altra scena, un prelato è passato allo spiedo, mentre accanto a lui bruciano in un calderone numerosi tonsurati, colpiti dai demoni con i loro forconi. Le pene più gravi, riferisce ancora l’arcangelo, sono riservate a “coloro che non credono che Cristo, il figlio di Dio, si sarebbe incarnato e che sarebbe nato dalla Vergine Maria, e non furono battezzati né comunicati col Corpo e col Sangue di Cristo”. Questi dannati sono collocati all’interno di un pozzo chiuso da sette sigilli, che emana un fetore così forte da superare tutte le pene dell’Inferno. Queste anime sono escluse per sempre dal ricordo di Dio. In un altro luogo, profondo come dalla terra al cielo, uomini e donne, immersi nelle fiamme, sono ammucchiati gli uni sugli altri, come pecore in un ovile, con vermi e serpenti che li divorano. E i loro gemiti e lamenti sono possenti come tuoni. Vicino a loro, una donna tormentata da sette demoni. All’Inferno, Paolo assiste anche alla salita al cielo di un’anima giusta portata dagli angeli, mentre i cori celesti gioiscono per la sua sorte beata. La visione si conclude con Paolo e l’arcangelo Michele che, assieme ai dannati e a una miriade di angeli, implorano Dio per ottenere un refrigerio alle pene dei reprobi. Si assiste allora alla discesa gloriosa di Cristo che indossa il diadema regale. Il Figlio di Dio, dopo aver condannato i peccatori per le loro iniquità in vita, finalmente concede loro il riposo domenicale dalle pene. E tutti benedicono a gran voce il Cristo, il Figlio di Davide, l’eccelso Signore.

di Domenico Condito – saggista

Immagini per gentile concessione della The Parker Library, Corpus Christi College, Cambridge